海外進学で大切なこと、学歴主義アメリカで子どもの長所を活かす教育

アメリカ公立学校に見る、教育の多様性②

- 名前

- 小山達樹

- 家族

- 4人 (15歳と12歳の男の子)

- 所在地

- テネシー州ウィリアムソン・カウンティ

- お仕事

- ヴァンダービルト大学教授(医療統計学)

【連載: アメリカ公立学校に見る、教育の多様性②】

アメリカの優良学区では公立学校でも、日本のインターナショナルスクールや私立校顔負けの教育インフラが整っています。アメリカのトップスクールの大学教授である小山達樹さんのご子息で、今年高校に進学した泰河くんも優良学区の中高一貫校に通い、特に数学で優秀な成績を修められています。教育の先端をいくアメリカのアカデミズムの世界で活躍する日本人の小山さんに、これからの時代に必要な教育や子育て観について現地の経験をもとにお話しを伺いました。

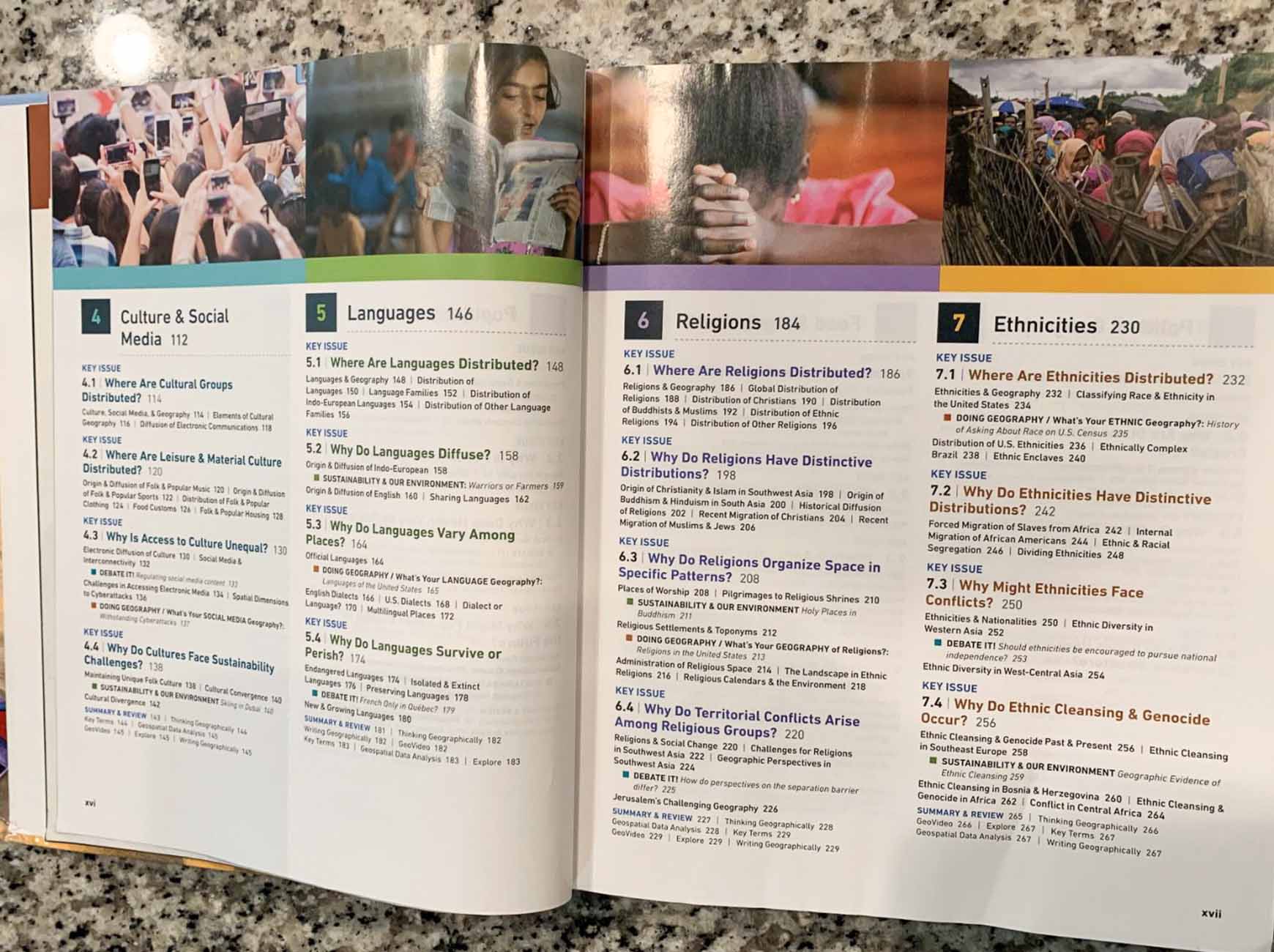

中高一貫のBrentwood Middle School時代、学年度終わりの統一試験の成績が良く、転校前の学校からの推薦もあって、成績優秀な生徒を集めて週に数時間行われるIEPコース(Individual Educational Plan: 特別教育、いわゆるギフテッド教育)を履修した泰河くん。

「ミドルスクールの場合、週に2時間程度、通常のクラスを抜けて10人くらい集まって特別授業を受けます。例えば中国の歴史を深く掘り下げるなど、毎年テーマが決まっています。内容は数学に限らず、全般的に成績の良い子たちを集めて様々な授業を受けます」

1年生の頃は数学の成績が優秀だったため、3年飛び級をして同じ敷地内にあるハイスクールで数学の授業を受けていました。課外授業は積極的に取らなかったそうですが、数学クラブに所属し、全米数学コンテスト8(AMC8)で表彰されています。また、全米で催される雑学クイズの大会に出場するためのクラブにも所属。これはハイスクールに進学してからも続けられているそうです。Brentwood Middle Schoolはテネシー州の中でも成績がよく、泰河くんのチームも今年5月の全国大会に出場する資格を得ていましたが、残念ながら今年の大会は中止になってしまったそうです。

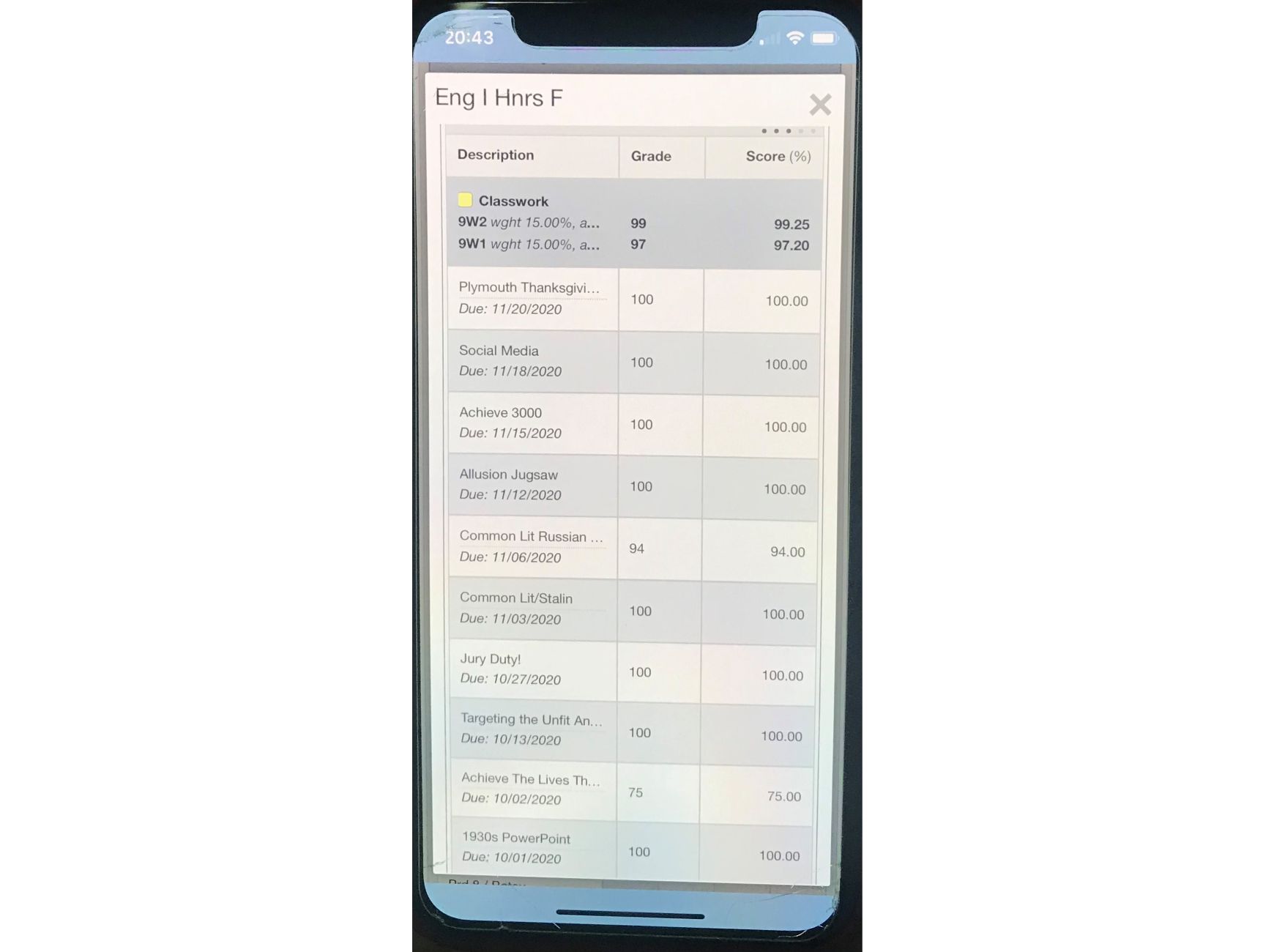

「全米数学コンテストの問題集について質問を受けたことはありましたが、私が家で勉強をみることもなかったですし、特にドリルを与えるようなこともなかったですね。ミドルスクール時代は、1日8時限の中に自習の時間があるので、そこで宿題を全て済ませていたようです。帰宅後はアフタースクールや塾などもありません。自宅では毎週土曜日に通っている日本語補習校の宿題をやる程度でした」

そう話す小山さんですが、幼少の頃から、家族で買い物に出掛けた時に会計の計算を一緒にするなど、日々の数遊びの生活の中で自然と計算力を身につけたのではないかと分析します。

「割り算を習い始めた頃素数を教えたのですが、何時間もかけて素数を100まで書き出したり、計算の競争をしたり。下の息子は数字を延々と2倍にしていったり、遊び感覚で数字や計算には親しんでいましたね。アメリカの算数の教育は機械的な計算を嫌うので、小学校4年生くらいから授業でも計算機を用いるようになるのですが、それには私は賛成できないんです。子どもには、算数は楽しいもの、と思ってもらいたいんですが、まずは自分の頭で計算ができないと算数を楽しめる域には到達できません。つまらない作業かもしれませんが、最初に計算力を身に付けることが必要です。」

中学1年終了時の夏休みには、小山さんが医療統計学の教授を勤めるヴァンダービルト大学で行われた算数のサマーキャンプにも参加したそうです。

「IQテストや、標準テストの点数によって参加資格が設けられた1週間のキャンプ "Programs for Talented Youth"で、大学寮に滞在させました。抽象数理モデル (Abstract mathematical modeling) というタイトルのキャンプで、テネシー州内外から参加していた同年代の数学が得意な生徒に会って大いに刺激を受けたようです。低学年の頃には、大学やYMCA、近隣の私立学校が主宰するレゴやプログラミングのサマーキャンプにも参加していましたね」

こうして持ち前の完璧主義と自然に身につけた学力で、泰河くんはハイスクールではアメリカ式高大接続の早期履修プログラム、Advanced Placement(AP)コースに進みました。このコースは、ミドルスクールで優秀な成績を修めた生徒が、カウンセラーとの親子面談や面接を経て受講できます。初年のうちにハイスクールで学ぶべき数学の内容をすべて履修し、2年生以降は微積分について学びます。また、全米統一試験であるAPテストで一定の評価を取得すれば大学の単位として認められるのだそうです。アメリカの大学の場合、学習単位に応じて学費が決まることから、ハイスクールのうちに前倒しで単位を取得することで、勉強面だけでなく学費面の負担も軽減することができるのです。

「アメリカは日本のように、大学受験が一発勝負でないところや、早い段階で理系・文系に分かれないリベラルアーツを重視するところは利点だと思います。それでも、アメリカこそ格差社会であり、大学と学位重視の学歴社会であることは否めません。そうした中で、全人教育につながるリベラルアーツ教育の重要性も感じます。泰河には、高校卒業時になるべく多くの選択肢を持てるようにさせたいですね。大学を職業訓練校のように考えるのではなく、厳しい格差社会で生き抜く力となるよう、人生の選択肢を増やすために勉強に励んで欲しいと思っています」

〈連載概要〉STEAM教育、ギフテッド教育、特別支援、飛び級コースなど、子どもの多様なニーズに応えるアメリカの公教育の実態をお伝えする、小山さんファミリーの体験記はこちらより

アメリカ公立学校に見る、教育の多様性