社会公正を訴えるCAS活動により、CNNでのインタビューが実現

DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常

- 名前

- 木村紗羅/Sara Kimura

- 所在地

- パリ

- お仕事

- International School of Paris 学生

- URL

- International School of Paris

【DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常】

4月某日 CNNのインタビューに臨んで学んだこと

CNNからのインタビュー依頼のきっかけとなったのは、ベルギーに住むReset Revolutionのメンバーが通う学校の社会科の先生からのお誘いでした。

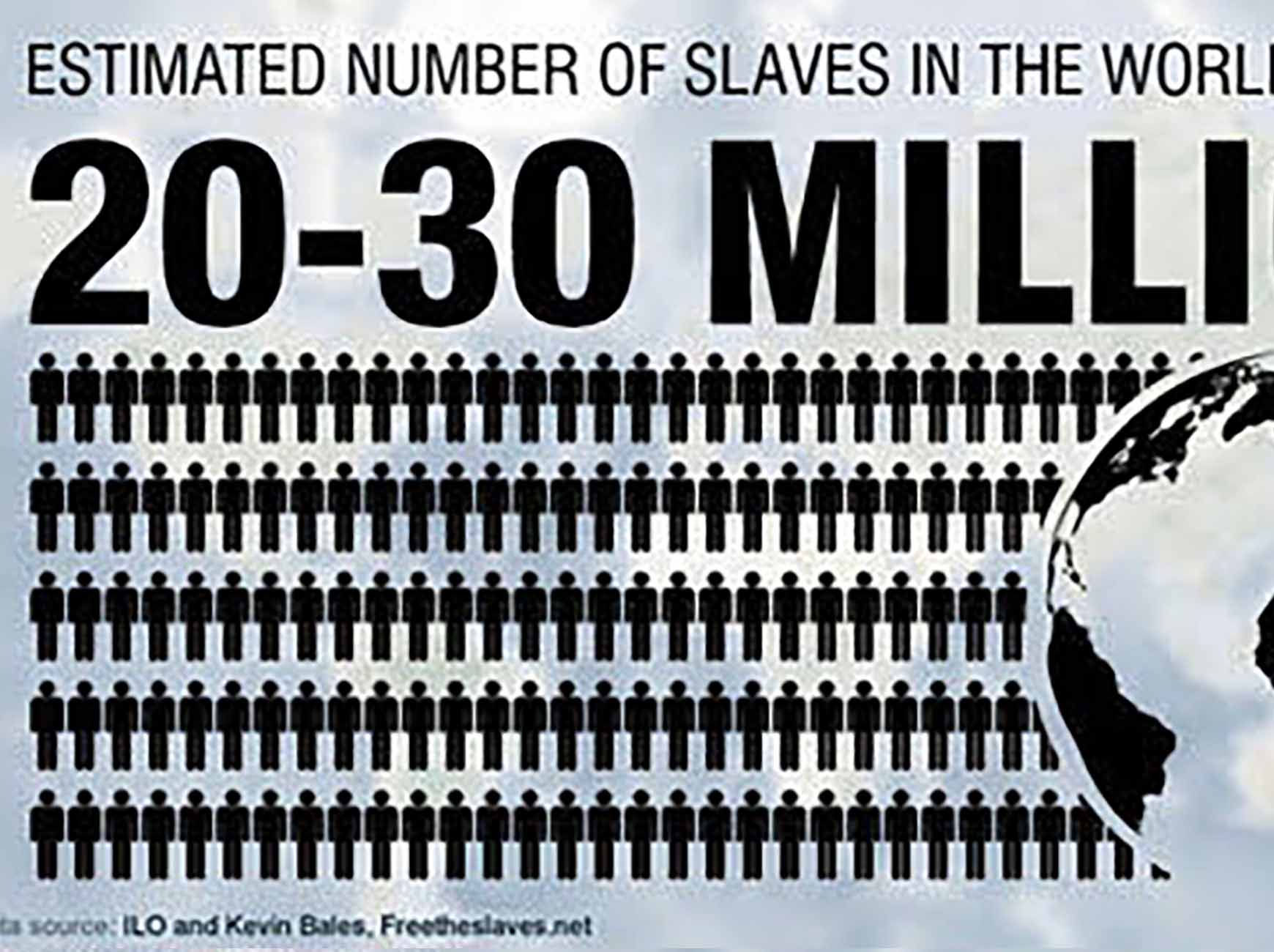

CNNは、2011年に児童労働、強制労働や人身取引などのModern Slavery(現代奴隷)の現状をメディアで伝えることで、社会公正に働きかけることを目標にした「The CNN Freedom Project」を立ち上げました。その10周年記念として、学生を集めたパネルインタビュー「MyFreedomDay Global Forum」を予定し、人材探しをしていたそうです。

社会科の先生がその情報を見つけ、CNN側に私たちを推薦してくれたとか。メンバー同士で興奮しながら、インタビュー映像をテレビ放映することを許可する承諾書に親と一緒にサインし、録画の日に挑みました。

番組の司会者は、CNNの20年来の看板アンカーであるベッキー・アンダーソンさん。そのほか、現代奴隷問題の専門家2名のほか、各国の学生がズーム上に集まりました。

バーチャルでの撮影はなかなか独特で、画面録画用のプロフィールが7個ほどズームに参加していたことにはとても納得し、ベッキーさんがお化粧直しのために会話を中断されたときは思わず笑ってしまいました。

また、厳しいなと思ったのは、CNN側がマイクをアンミュートさせてくれた学生が、全体の人数に比べ、わずか12、3人ほどだったことです。幸いにも私たちReset Revolutionの3人は、全員個別に発言権を与えてもらえ、実りも達成感も多い1時間半のレコーディングとなりました。

しかしその2週間後、テレビで放映されたそのパネルインタビューの内容を、アブダビから観ていたという友人から聞いたとき、正直苦い思いが込み上げてきました。

なんと1時間半の収録がわずか10分ほどに短縮され、発言できた私たちのチームのメンバー中、ひとり以外カットされてしまっていたのです。とても喜んでいた分だけ失望も大きく、メディアに映されているものは実際のほんの一部なのだなと心から実感できました。

国際バカロレアのカリキュラムにおいて、「misinformation(誤報)」については、社会科の授業ではもちろんのこと、経済学や英語の授業でも扱い、全体の情報がわからない限り、一部のものから物事を判断することは危ないということをつねに教わります。

もちろん今回の例では、編集された情報を観ている側にとっては少し曖昧ですが、この経験を経た私の個人的な学びは、この世ではメディアに取り上げられていないものがあまりにも多いということを理解した上で、テレビやSNSに向き合っていかないといけないということでした。

一方で、この番組から新たに知ることができた事実も。私たち現代人の使う電子機器に含まれているコバルトは、コンゴなどの場合、子どもたちによって採取されていることを番組のVTRから知りました。日々メディアで目の当たりにしなくとも、何万人もの命を苦しめている悲劇です。

だからこそ日常では見えてこないからという理由で、そうした事実はないのだと思ってはいけない。そんな結論に私は至り、これからのマインドセットを見直すことができました。

<連載概要> 「国際バカロレアの日々の学び」を実際の学習現場からお伝えする、木村紗羅さんの体験日記はこちらより

DP履修生が語る、国際バカロレア校のリアルな日常