子どものお手伝いは「自分でできる」を育てること

子どもの未来をクリエイトする、国際政治学者の個性派子育て

- 名前

- 三浦瑠麗 / Lully Miura

- 家族

- 3人(9歳女の子)

- 所在地

- 東京都

- お仕事

- 国際政治学者

- URL

- 三浦瑠麗(@lullymiura) Instagram

子どもを育てていると、親はあれこれ手間暇をかけてあげたくなるもの。次第に子どもの幼稚園や保育園、学校で必要なことも増えて、生活を回していくだけで大変、という思いをしがちです。

夫婦で平等に家事分担をするとか、例えばお惣菜を買う、家事サービスを使うなど、アウトソースできることはする、といった解決策はよく言われるのだけれど、意外に注目されていないのが、子どものお手伝いです。

母親目線でいると、「面倒を見てあげなきゃ」「私はちゃんとこの子に満足なことをしてあげているかしら」となりがちですが、家族全体目線を取ってみると、「きょうはみんないい日になったかな」「うまく家事が回ったかな」になります。ぜひ、後者の目線で見てみることをおすすめします。

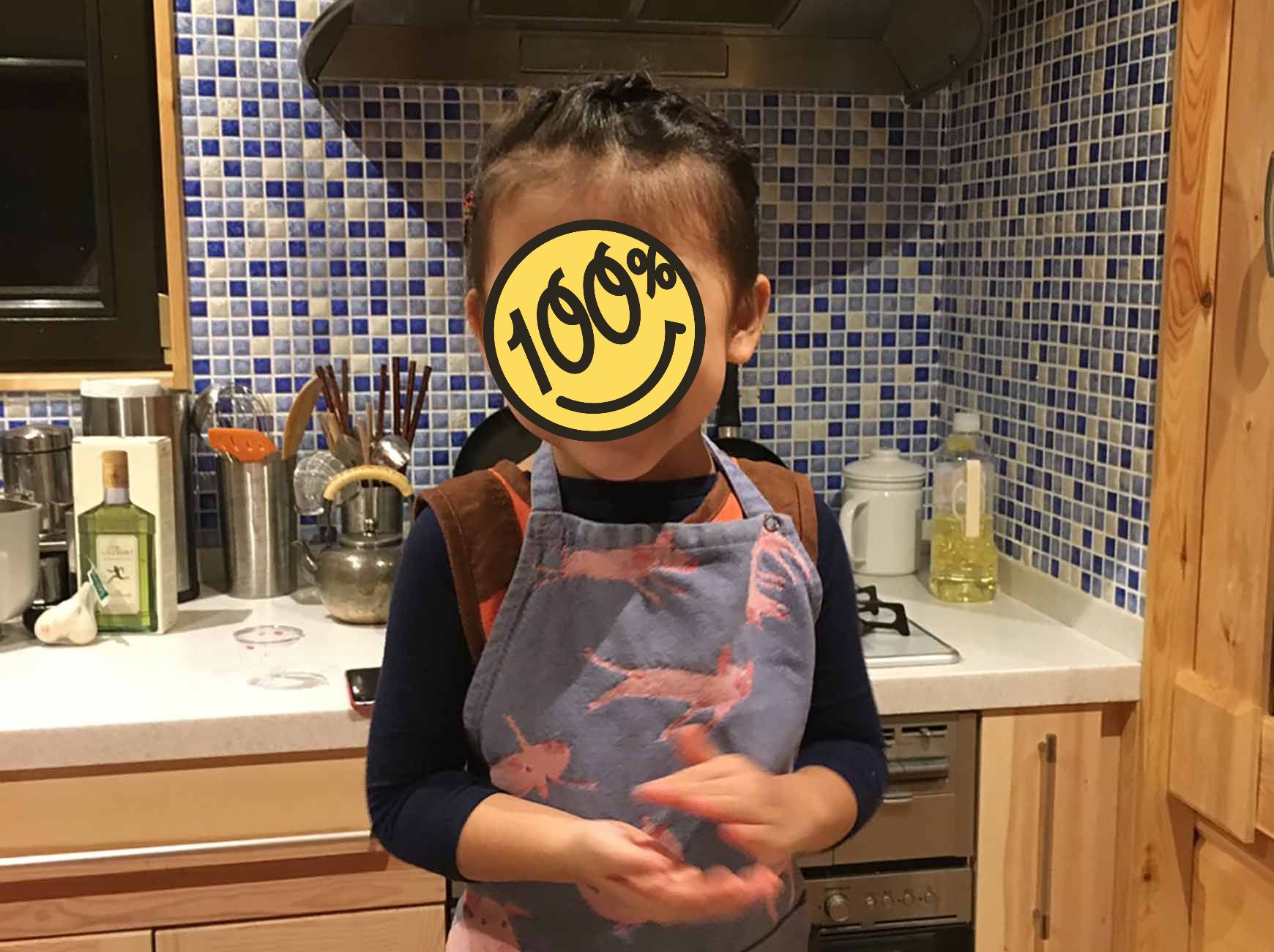

現在9歳の娘がいるわが家の子育てモットーの第一は、「自分で(自分のこと以外もなんでも)できる」「ひとのために何かができる」教育。例えば、食事が終わってお膳を下げるとき、「自分のものだけ」というルールにしてしまえば、自分のためにしか物事をやらない人間になってしまいます。パパやママが食後にソファーに移動してお皿を下げるのをサボったときも、親の分まで、下げてもらう。ルールとしては、食卓の準備は料理をしていない人がして、食洗器は最後に食べ終わった人が回す。洗濯は気づいた人がすること。

とりわけ、娘の明日あさって着たい服や体操着の洗濯など、いついつまでに仕上げてほしいという場合は、必ず自分でやること。もちろん、親だって気づけばやってあげる。

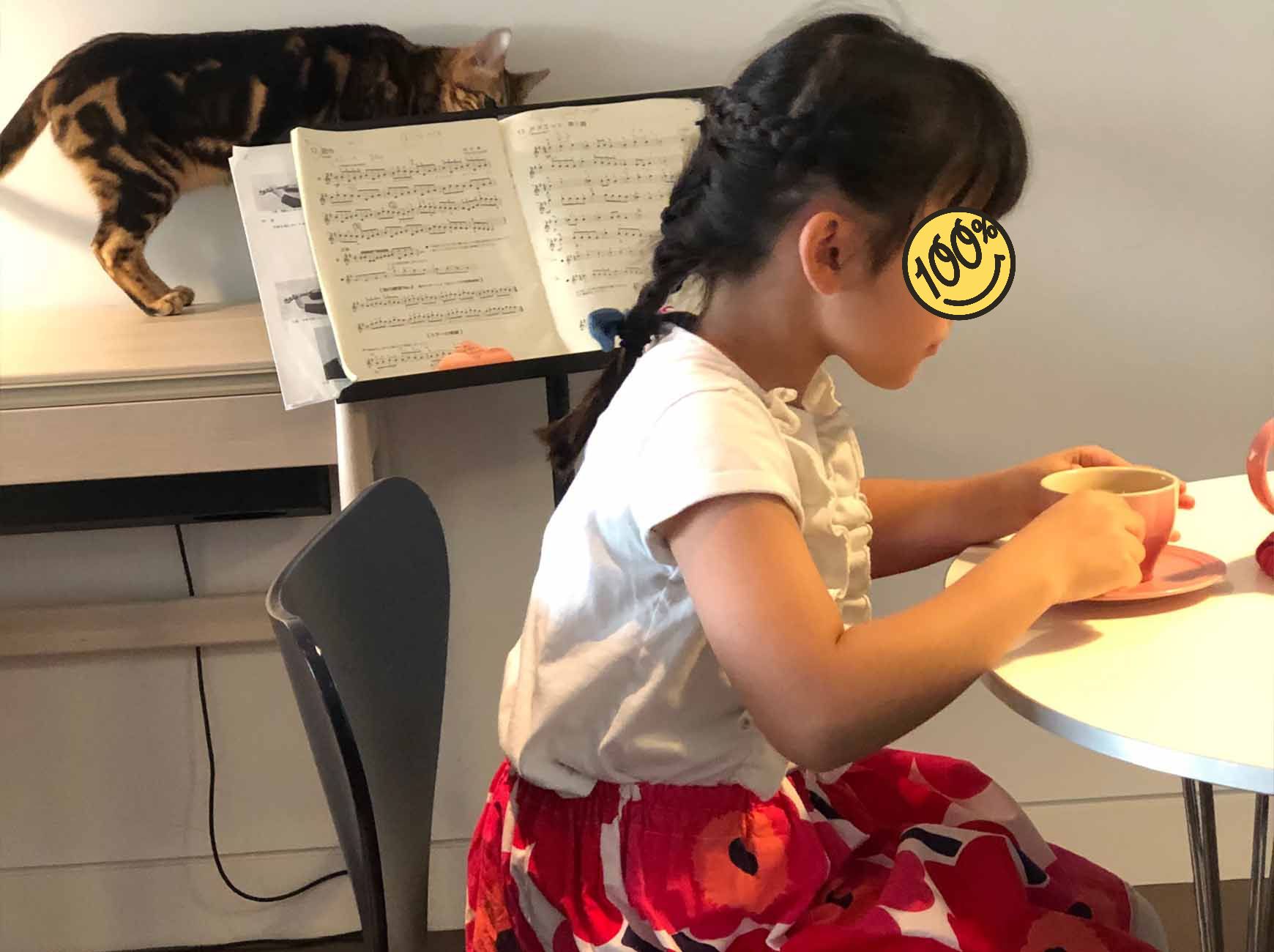

小学校一年生の初めのうちを除けば、宿題のチェックも持ち物チェックも親は一切しない。「宿題はもう終わったの?」とか、「遅刻するから早くいきなさい」という程度は声がけするけど、二度は言わない。「宿題を忘れました」と、先生に毎回言うのは嫌でしょうから、自分で必ず終わらせるはずです。

洗濯物を乾燥機から取り出したら、ベッドの上に運んで、(自分の分だけでなく)全員分きちんとたたんでもらう。しまうのはプライバシーやこだわりもあるから個々人の役割。最近では、食洗器から食器を取り出してはしずくをふき取って、踏み台を使って食器棚にしまう作業を娘に完全に頼り切っています。親よりも仕事が丁寧ですし、自分で考えて、ひとつひとつ麻のクロスで食器を拭いている様子は、頼もしい限りです。

食事作りやお菓子作りは、楽しい教育の時間にもなります。親の心の余裕があるときに、いろいろと教えてあげます。まずは、出汁の取り方から。煮干しの頭とはらわたを取って、それを小さなボールで犬や猫に持っていくのも、娘の役割です。煮干しを一晩水につけるのも、親がやっていることを見て覚えれば、自然に身に付く。逆に、出汁を取る暇のない忙しいとき、市販のそばつゆにみりんや砂糖、生姜を加えればさまざまな味のバリエーションが生まれることも知ってもらう。

頭カチコチではなくて、臨機応変な生き方をよしとしています。料理の下ごしらえだけでなく、ステーキの焼き方も、野外での火の使い方も学ぶ。焦げ焦げになることもありますが、何度か失敗してこだわりを持つ人にならなければ、おいしいものを作れないのですから。

スーパーできれいにカットされた大根を買うときもあれば、農家からおすそわけでいただく泥だらけの葉つき大根をいただく経験も。最近では、大学時代の友人が脱サラして始めた「古川原農園」から有機野菜をいただく機会が増えています。箱を開け、泥のついたニンジンを見て、「おいしそう!」と叫ぶ娘。生のスティックサラダ、あまーい天ぷら、ころっとしたグラッセ。いろいろな食べ方で、あるものを余さず食べきる。みんなの働きに感謝する食卓は、一汁一菜でも豊かなものなのです。

ぜひ、お子さんを「家事をする人」にしてみてください。

〈三浦瑠麗さん連載〉

子どもの未来をクリエイトする、国際政治学者の個性派子育て