家族にもひとりにも大切な時間。「本」が残してくれること

子どもの未来をクリエイトする、国際政治学者の個性派子育て

- 名前

- 三浦瑠麗 / Lully Miura

- 家族

- 3人(9歳女の子)

- 所在地

- 東京都

- お仕事

- 国際政治学者

- URL

- 三浦瑠麗(@lullymiura) Instagram

【子どもの未来をクリエイトする、国際政治学者の個性派子育て】

ママの職業は、というと「お話しする人、本を書く人」というのが娘の認識だそうで、これは幼児期から「ゲラ直し」を横で見て育った子どもならではの表現でしょう。

紙の本を読む体力は、子どもの時が一番でした。朝から晩まで、特に何もせずとも読みふけっていられたのは、やはり体力と集中力があるから。そして、余計なことを考えずに吸収してしまえる柔軟さも寄与しているように思います。

子育てをしていて思うのは、最初に入る絵本はおもちゃと変わらないということ。きれいな絵と記憶に残る言葉を通じて、親とコミュニケーションをはかっているのですから。その過程で、子どもは「待つ」ことを覚えるようになります。ページを開けたときの驚き。わかってはいるけれど、毎回「せーの」で、「わっ」とオーバーに読んでくれる親や保育士さんのその声としぐさを待ちつつ、同時体験を楽しんでいるのです。

子どもがじっと親の台詞とページ繰りを待つのは信頼のあかし。でも、絵本でなければならないというわけではないのです。ですから、絵本に興味を示さない子どもに無理に絵本の前でじっとさせておく必要はありません。

絵本には多くの「繰り返し」の要素があります。例えば、『三びきのやぎのがらがらどん』は、やぎたちが順に怖いトロルの待ち受ける橋を渡ります。そして、『100万回生きたねこ』では、ねこが何度も新たな飼い主にめぐりあい、そのたびに満足しないまま死ぬ様子が繰り返されます。

この繰り返しと「型」が物語の始まりです。繰り返しは読み上げて音に出してみると楽しい。そうやって、読み手に印象づけながら感動やしみじみとした思いへと運んで行ってくれる。その一部始終を共有することが、読み聞かせの本旨なのだろうと思います。共有するのは自然であってもいいし、観察や空想を通じて世界を広げるものなら何でもいい。ただ、絵本により強みがあるとしたら、どうやって感情を表現するのか、相手とぶつかったときにそのこじれをどう処理するのかといったコミュニケーションや自己表現の問題をわかりやすくときほぐしてくれることでしょう。

絵本を卒業すると、文字の多い本になります。娘が一時期擦り切れるほど読み返していたものが川端康成訳の『小公女』。どうしてだったか、イギリス旅行に出かけた時にその本くらいしかもっていかなかったため、何度も何度も繰り返し読んだのがきっかけです。

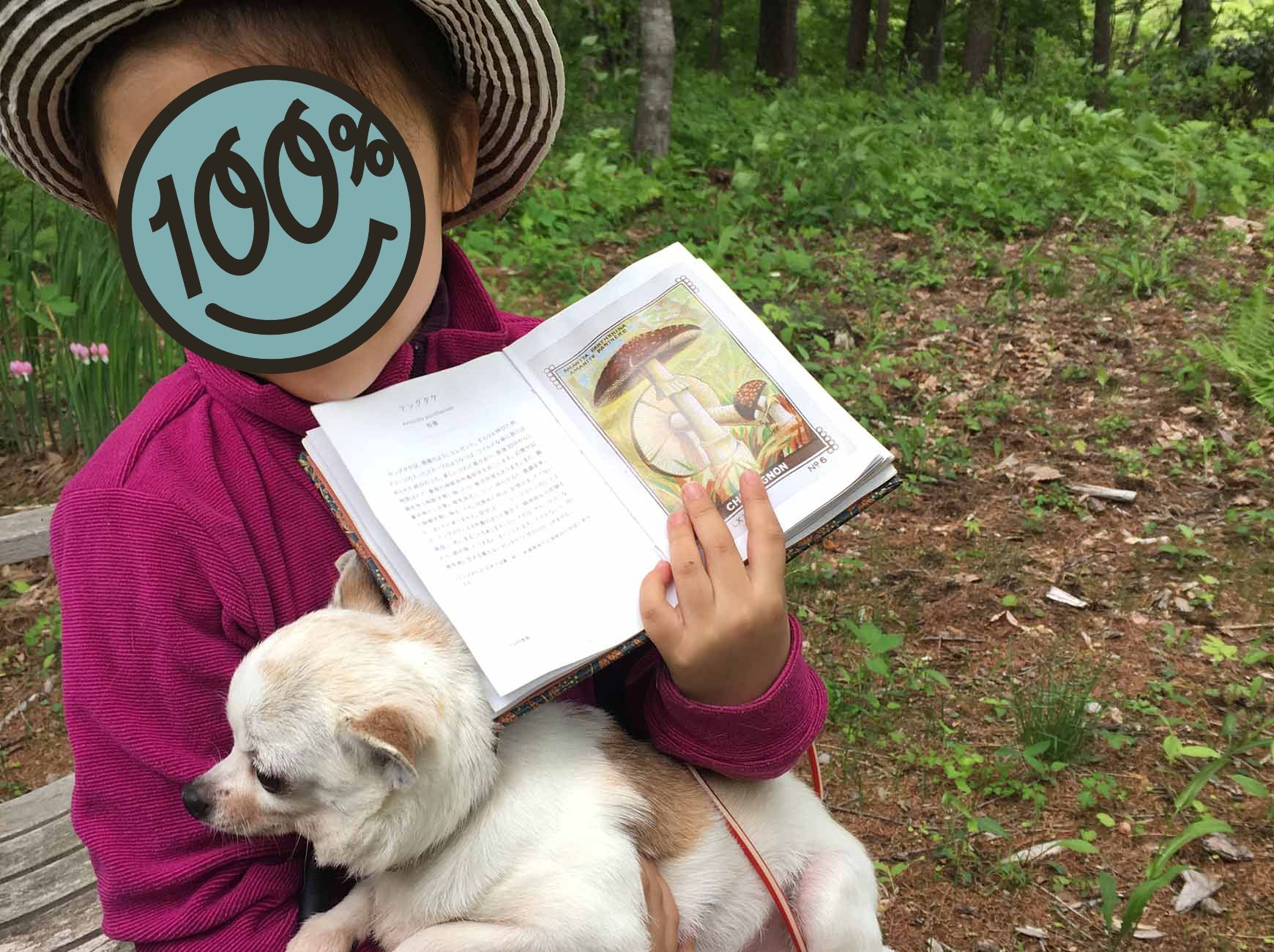

子どもは自分で読むようになると、好きな個所を選んで何度も読み、追体験するようになります。本もそういう意味では中毒性のある娯楽物なのです。そういうとき、親は新しい本に道を開いてやる。映画の方がいいと言ってなかなか手を付けようとしなかったハリー・ポッターのシリーズ。いまでは文庫版がいつでも学校に持っていくカバンの中に入っています。一時期はまっていたルパンやホームズは卒業したのかな。

こうやって本を読むことで、子どもは言葉の力を身に着けて、想像力たくましくなっていきます。ときに現実世界に辛いことが多くて、本が逃げ場所になる子どももいるでしょう。わたしがそうでした。

一人で本を読む年齢になったら、親は読み聞かせのときのような積極的な感性への「侵入」とは異なり、もっとふわっと子どもを傍で見守り、自我を尊重するようになります。読書体験は親子で必ずしも似るわけではありません。親が読んだお気に入りの古典に手を付けてくれなくても、子どもの選ぶ絵本がちょっと趣味に合わなくてもいいのです。まずは、どんな形でも子どもは親とのコミュニケーションを求めているんだということ。そして成長していく子どもの中には自分とはまた別の、大きな空想のための空間が育っていくんだということをわかってあげることが大事だと思います。

うちの娘も、こちらが暇でも相手をしてくれない時間が次第に増えてきました。

昼食でも夕食でもないごはんを早々と終えて、めいめいが本を読んだり、携帯をいじったりと好きなことをしているところへ、「満月だ!」とわたしがベランダへ出て叫ぶ。「うん、すごいね」と娘。「ワインあける?」と夫。「『14ひきのおつきみ』みたいにしようか」と、わたしが言うと、「うふふ」と娘が笑ってピスタチオと木のボウルを取りに駆け戻る。そんなこんなで夜が更けていきます。

〈三浦瑠麗さん連載〉

子どもの未来をクリエイトする、国際政治学者の個性派子育て