軽井沢の春、豊かな森の自然や生き物たちとの共生を家族で学ぶ。

子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし

- 名前

- 川上ミホ / Miho Kawakami

- 家族

- 3人(6歳の女の子)

- 所在地

- 長野県軽井沢

- お仕事

- 料理家、エッセイスト

- URL1

- 川上ミホ オフィシャルHP

- URL2

- miho.kawakami.5

- URL3

- miho.kawakami.works

【子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし】

新緑の季節がやってきました。

4月に雪が溶けたあと、森は一斉に芽吹きます。

今まで白一色だった景色は、1、2週間であっという間に緑に。

それと同時にさまざまな動物も活動期に入ります。

豊かな森を抱える軽井沢は多様な生き物の暮らす場所でもあります。

わが家の庭だけでも何種もの野鳥に、ニホンザル、ホンドリス、ムササビ、ニホンジカ、カモシカ、イノシシ、キツネ、テンを見かけるほどです。

そして、あまり知られていませんが、ツキノワグマ(幸いまだ庭に現れたことはありません)。

クマと聞いて、皆さんはどんなイメージを持つでしょうか。

人を襲う恐ろしい動物? 動物園にいるような非日常の動物?

軽井沢ではツキノワグマの存在は身近です。

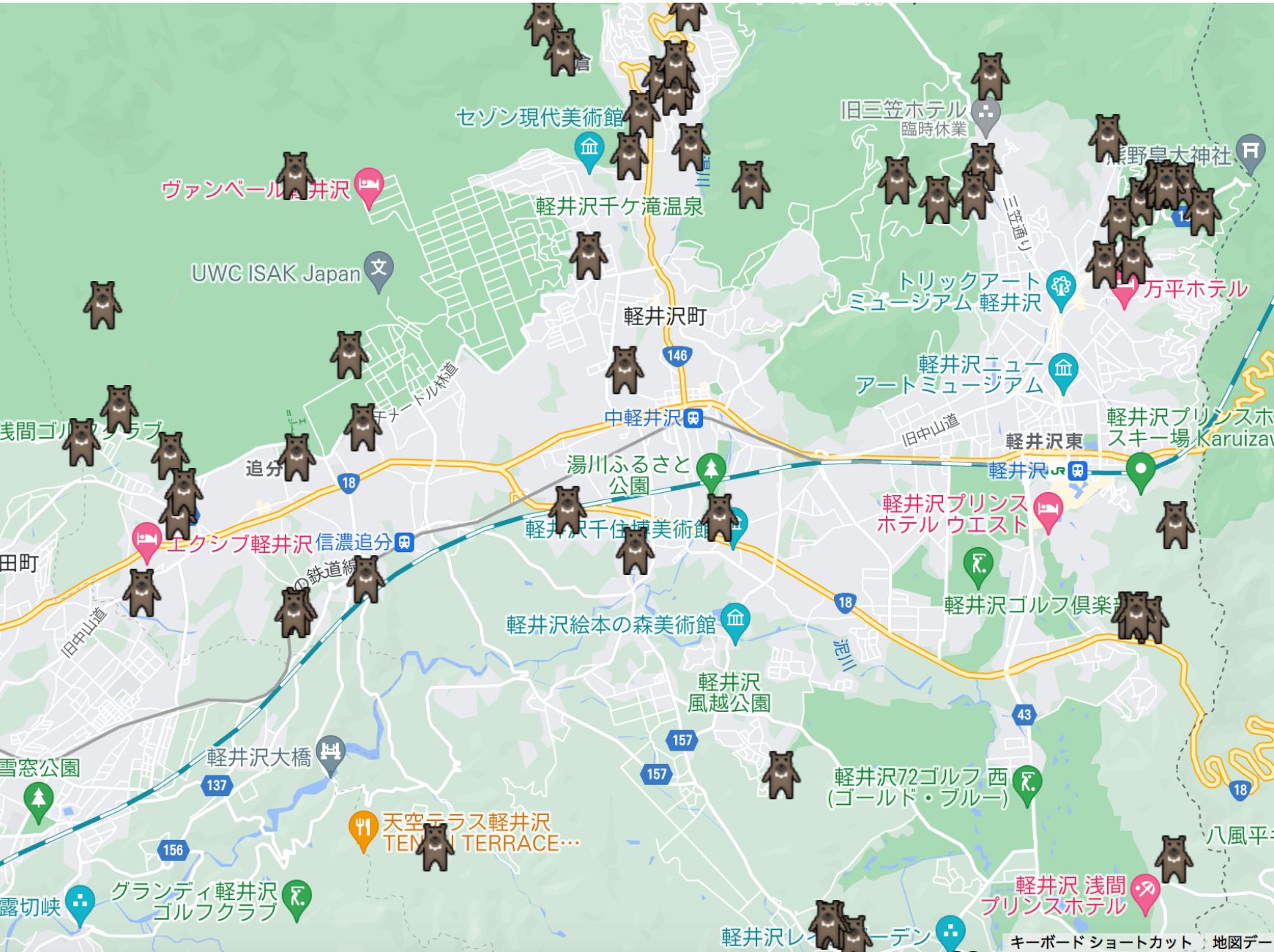

「さるクマ情報」といってツキノワグマの目撃情報やGPSで把握しているサルの群れ位置情報をシェアするサイトがあるのですが、過去1年間のツキノワグマの目撃状況はこんな感じ。

「ツキノワグマに出会わないためにするべきことは?」「もしもツキノワグマに出会ってしまったらどうする?」

軽井沢の子どもたちはみんなすぐにその質問に答えられます。

ツキノワグマの冬眠の習性、本当は臆病な性格、季節によって食べるものが変わること、移動が広範囲にわたること、多くは植物性のものを食べていること、命をかけて子熊を守る母熊の愛情のこと、出会ってしまった時の対処法。

軽井沢町は豊かな森の象徴であるツキノワグマとヒトとの共生を目指しています。ツキノワグマのことを知り、不幸な事故を防ぐために日常生活の中でどんなことに気をつけたらいいのかについて子どもの頃から学んでいくのです。

森で暮らす生き物のことを学ぶことは、さまざまな学びへの好奇心の入り口になります。

「なんでクマは夏に人里近くに出没しやすくなるんだろう?」

「子熊は何才くらいになったら独り立ちするんだろう?」

「豊かな森ってどういうことだろう?」

植物、動物、環境や社会、自然に発生する「なんで?」が次の「なんで?」につながっていきます。豊かな自然環境は、豊かな学びの種でもあるのです。

今年も娘の小学校ではツキノワグマが冬眠から目覚めて活動を始める5月に、町で活動するNPO法人ピッキオの「クマ学習の日」を開催しました。ピッキオはヒトとクマの共生を目指しツキノワグマ保護管理をはじめ軽井沢の自然を守り伝える活動に取り組んでいて、野鳥の森近くを拠点に1年を通じてネイチャーツアーのプログラムを展開しています。

家族で気軽に参加できるネイチャーウォッチングから、専門ガイドと一緒に冬眠明けのクマを探しに行くツアー、クマ追いのための特別な訓練を受けたベアドッグと森を歩くツアー、そして、子どものためのインターンシップツアーや子どもの冒険クラブ。

わが家もいくつかのツアーや野鳥教室に参加しています。私と夫、娘ではそれぞれ興味があるところが違うので、楽しかったポイントや感じたこと、もっと知りたくなったことなどがそれぞれで、参加後そのことについてあれこれ話すことも豊かな時間になっています。私は、森で暮らすことの豊かさを知ることと心構えを学ぶのと同時に、次世代へこの豊かな森をつなぐことへの責任を感じました。

私は友人に「軽井沢でオススメは?」と聞かれたとき、買い物やレストランなどのデスティネーションとともに森のガイド「ピッキオ」を通してもう一歩踏み込んで「自然」に触れる体験を勧めています。

大人はもちろん、子どもたちの目が輝いて「来年も参加したい」という声多数。

「自然」の見え方が少しだけ自分ごとになって、それぞれの心に色濃く残るようです。

*いろいろなツアーがあるので、子どもの興味を大切に選ぶことが良いかと思います。

軽井沢町では国立公園に立地するライジングフィールドというキャンプ場でも森歩きなどのネイチャーガイドのイベントも開催している(不定期)ので、こちらも合わせてチェックしてもいいかもしれません。

*ライジングフィールドのアドベンチャープログラムは、アスレチック(これはこれで子どもに大人気だけど)なので、ネイチャープログラムとは違います。不定期で開催のブッシュクラフトやビオトープ専門家との森歩きがオススメです。

〈川上ミホさん連載〉

子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし