「勉強」を「学びのためのツール」として手渡すための学校とわが家での試み

子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし

- 名前

- 川上ミホ / Miho Kawakami

- 家族

- 3人(6歳の女の子)

- 所在地

- 長野県軽井沢

- お仕事

- 料理家、エッセイスト

- URL

- 川上ミホ オフィシャルHP

- URL1

- miho.kawakami.5

- URL2

- miho.kawakami.works

【子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし】

先日、娘が「初出版だよ!!」と言って1冊の冊子を持って帰ってきました。

1年生が「さっかのじかん(作家の時間*)」で書いた作品をまとめたもので、表紙には「かぜのこ だい1かん」と記してあります。(*「作家の時間」とは、娘の学校で毎週行われている、いわゆる「国語」の書き方にあたるライティングのワークショップのことです)

「かぜのこ」には、ものすごく粗削りで自由に描かれた作品が並んでいます。大ファンの野球チームのことだったり、かわいらしいウサギのお話だったり、長さも書き方もさまざま。「あの子らしいな」と思わず笑みがこぼれてしまうような魅力的なものばかりです。色々めちゃくちゃだけれど添削はされておらず、間違えた文字も句読点もそのまま。

「かぜのこ」の1ページ目にはスタッフ(先生)からのこんな言葉がありました。「(略)今回は作家の表現方法を大事にし、校正していません。今後ミニレッスンや作家同士のやりとりを通して、よい書き手になります。皆様には、ファンレターから作品の良かった点や励ましの言葉を届けていただき、作家の意欲が高まりますよう、応援よろしくお願いします」。

つまり、"文字や書き方などの技術面は、追い追いブラッシュアップします。まずは子どもたちの自分らしく表現をする喜びを一緒に見守り育てていってください"ということです。

実は、彼・彼女たちの多くは、幼稚園の時点で文字を習っていません。習っていないというのは、幼稚園のなかで「ひらがなやカタカナを書く」という学習カリキュラムを経験していないという意味で、絵本の読み聞かせや遊びの中で日常的にたくさんの言葉には触れています。

もちろん早く文字に興味を持って個々人で学んでいる子も少なくありません(お友だちに手紙を書きたい!とか自分で絵本を読みたい!とか)が、幼稚園として子どもたちに文字を勉強させる時間は皆無でした。それよりも、自然に触れさせること、その中でその子その子のやりたいことや興味、仲間とともに何かを決めてそれをやるという考え方を大切にする環境の中、四季を通して外(遊具も鉄棒も何もない森や野原)で思い切り遊んで過ごしました。

*子どもたちがどんな風に遊んで(活動して)いたのかはコチラ。

学園のスタッフの方のステキなコラムです。

そこから小学生になって8ヶ月。「建物の中で過ごす時間が増えた」というものの、固定された時間割もなければ、教科書やノートも持って行っているんだか、いないんだか(笑)。ひらがなも算数も、夏休み明けから始まったといいます。

けれど、最近の娘は自分で少し文字の多い絵本を読み、物語や自由な絵を書き、手を動かして物を作ろうとすることが増えました。そして同時に、暮らしの中に文字や文章や数字の面白さを発見するようにもなりました。「文字を読める」「文字を書ける」ようになったことで、彼女の言葉に対する関わり方がグッと積極的になったのです。

「かぜのこ」を読んで、スタッフのみなさんは子どもそれぞれの個性を大切にする姿勢は変わらず、自分でより豊かに表現したり深めたりするツールとして「勉強」を手渡そうとしているのだと、ここ最近の変化が腑に落ちたのでした(実はコラムを読むと幼児の時もそのツールを「勉強」としてではなく暮らしと地続きの知恵のようなものとして受け取っていることもわかります)。

そして、それは学校を卒業してからもずっと続く「自分で学ぶ(自立した学び手になる)」という感覚を支えるものとなるのだとも理解できたのでした。

読むことや書くこと、計算や理科や社会や学校で教わる「勉強」は、あらゆる「学習」や次のステップの「勉強」、ひいては「学び」のベースになります。どれも大切なもので、おろそかにはできないことでしょう。けれど、「勉強」でテストでいい点を取る、その先に存在する「学び」のためにあるものだということを、大人も子どもも心に留めておくことは大切なのかもしれません。

きっと多くの子どもたちが一度は抱く疑問、

「なんのために勉強するの?」

を私も大昔に両親に投げかけたとき、

「なんのためだろう? 自分で答えを見つけなさい」

と返ってきた言葉を私は長いこと放置してきたのですが、娘の姿を見ていると何となくわかるような気もする今日この頃です。

私は遠い昔、「太郎くんのその時の気持ちを30文字以内で書くことになんの意味があるんだろう?」と思うような子どもで、友だちにも先生にも恵まれて楽しく学校に通ってはいたものの、国語の読解テストや毎回何人か倒れる朝礼やビシッと整列して行進することにはいつも違和感がありました。

娘の学校の説明会で「何にも決まっていない学校です」「子どもが主役で、おとな(学校関係者だけでなく保護者も町の人もとにかくいろんな!)も子どももみんな作り手です」「通知表や全体テストのようなことはやらない予定です」というようなことを聞いてとても嬉しかったのは、子どもの可能性を「そういうものという決めつけ」や「あたりまえ」で縛らないことにワクワクしたのと同時に、私自身が子どもの頃感じた"大人の想定通りに正しくやらなくてはいけないことへのわだかまり"が成仏したからなのかもしれません。

ただ、ひとつ正直に言うと、この「勉強」を「勉強」単独ではなく「学び」のためのツールとして手渡すということは簡単なことではなく、こちらのコラムを読むとスタッフのみなさんも日々試行錯誤している様子がわかります。年齢ごとの難しさもあるでしょうし、圧倒的に時間と手間がかかるため「勉強」の進み具合といったモノサシで見る場合はかなり根気が必要で、スタッフへの精神的・肉体的負担が大きい、理想と現実の乖離もあるなど、現時点ではさまざまな課題もあります。

それでもこの取り組みの答えが出るのは、きっとテストよりも受験よりももっともっと先のこと。長い人生を経た後かもしれません。少なくとも子どもたちにとって「勉強」が「やらされるもの」や「やらないといけないもの」よりももう少し前向きな「やりたいこと」や「やりたいことのためにあるもの」になることは、多くの時間を学校で過ごす子どもたちにとって、さらに、学校を出た後も「学び」を続けて欲しいという願いの元ではきっとポジティブな体験になるはずです。

はっきり言って彼らがどう成長していくのか(いいのかそうでないのかも含めて)想像がつかないけれど、それがいいと私は思っています。「勉強」を「学び」という自分の可能性を自分で伸ばすための前向きなツールとして、大人たちの想像の枠からはみ出していって欲しいと願っています。

ちなみに、この「かぜのこ」は学校での娘の「勉強」と「学び」の一例ですが、おうちでも「暮らし」を通して出来ることもたくさんあります。

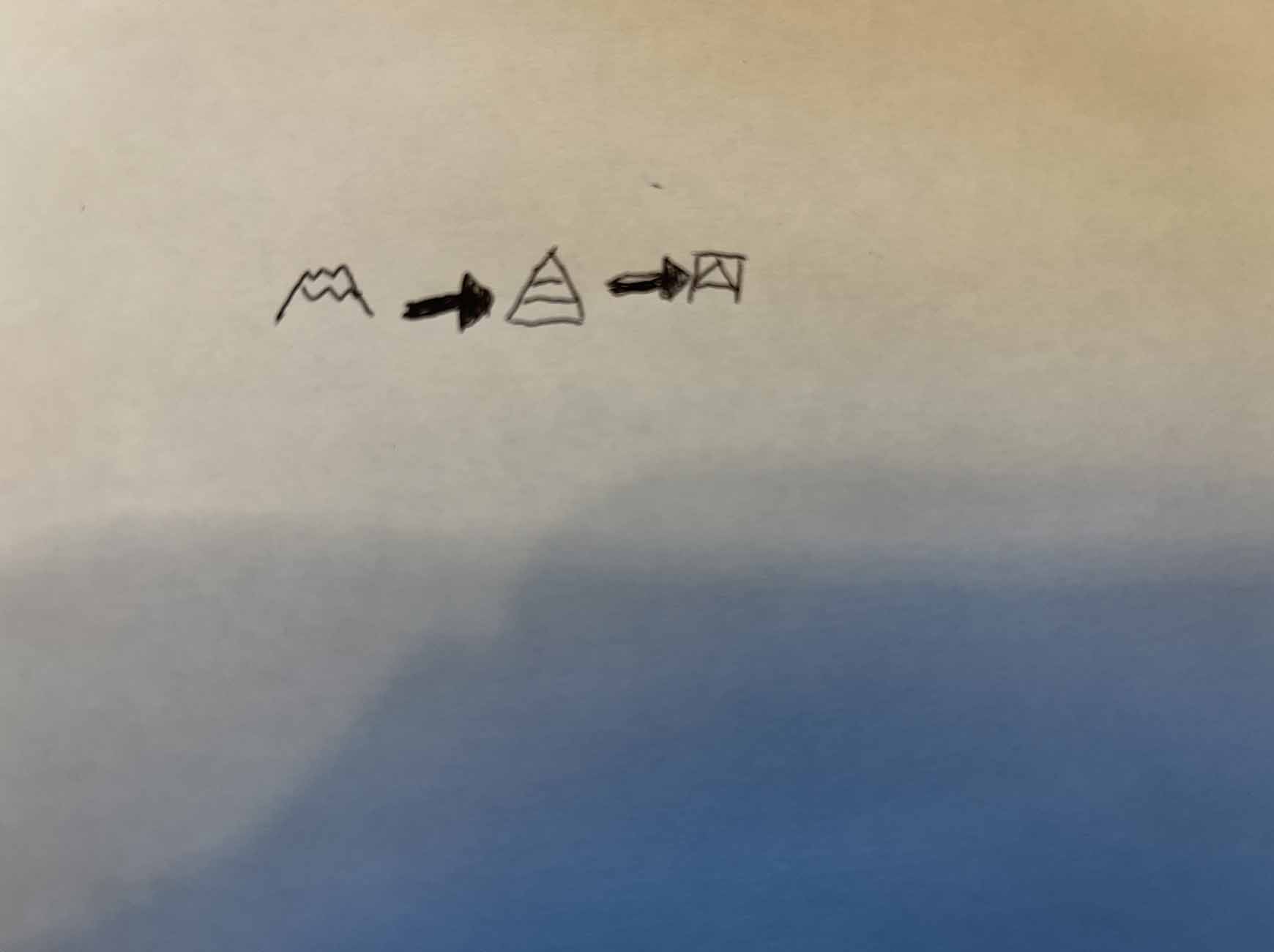

わが家では森をお散歩しながら象形文字を探したり作ったり、料理をしながら数を足したり実験をしたり。娘はだいぶ文字や文章を書けるようになったので、母と娘の交換日記もはじめました。会話とはまた違う文字のコミュニケーションは、直接だと話しにくいことや「ママとわたしのひみつのおはなし(ぱぱにはないしょ)」など少し特別なやりとりが生まれるのでおすすめです。私からの日記に少しだけ漢字を織り交ぜると「これは学校でやったよ!(実は折り込み済み!)」と漢字を覚えたことの喜びに出合えることもあります。

学校で「勉強」してきたことを家での「学び」や「暮らし」につなげると子どもの「勉強」は色づくようです。つい答えのあるところに子どもを導いてしまおうとするのを抑えつつ、子どもの自由な表現や発見や学びに伴走して私も一緒に悩んだり楽しんだりしたいと思います。

〈川上ミホさん連載〉

子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし