子どもの「好き」という自意識を、いま育ててあげるということ

「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て

- 名前

- 佐久間麗安 / Rena Sakuma

- 家族

- 4人 (11歳男の子と9歳女の子)

- 所在地

- 東京都

- お仕事

- Bright Choice編集長

- URL

- Rena Sakuma (@renanarena0513) Instagram

【「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て】

ママ友と話していると、「子どもの好きになれることがなかなか見つからない」、なんて悩みを良く聞きます。その言葉には、なにか子育てにおける焦燥感が感じられます。

何だろう、この不安な気持ちは・・?

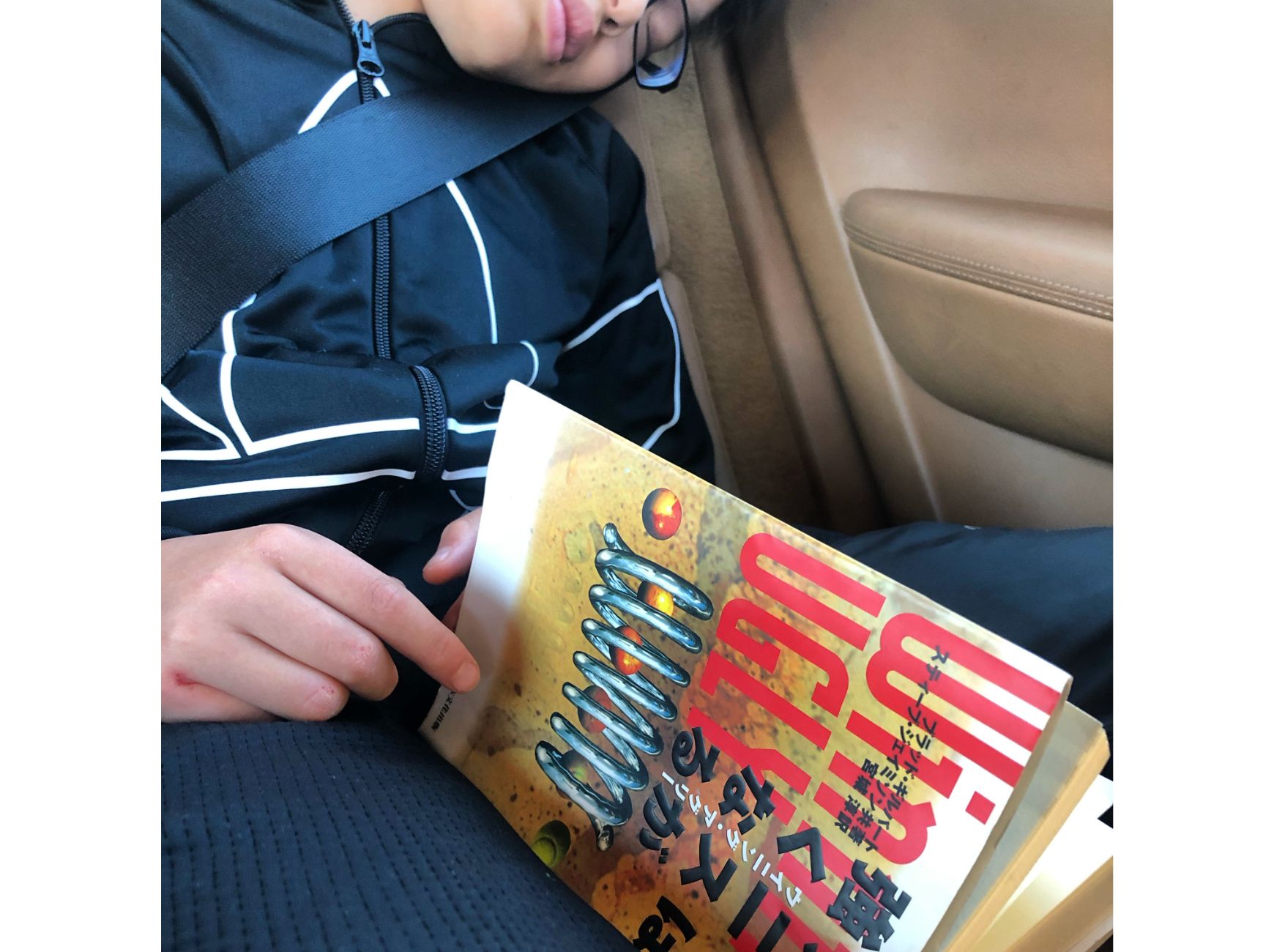

そんな中、最近息子が私によく「問題」を投げかけてくるように・・。

「世界で一番海岸線の長い国は?」

「台風、ハリケーン、サイクロンの違いってなーんだ?」

「千光年先にあるベテルギウスが、いま現在、もう爆発してるかもしれない。ということは、オリオン座はなくなっているかもしれない。地球に住む僕たちには、千年後になるまでわからないんだよ。」

「タイムマシンやタケコプターは、絶対に作れない理由があるんだよ」

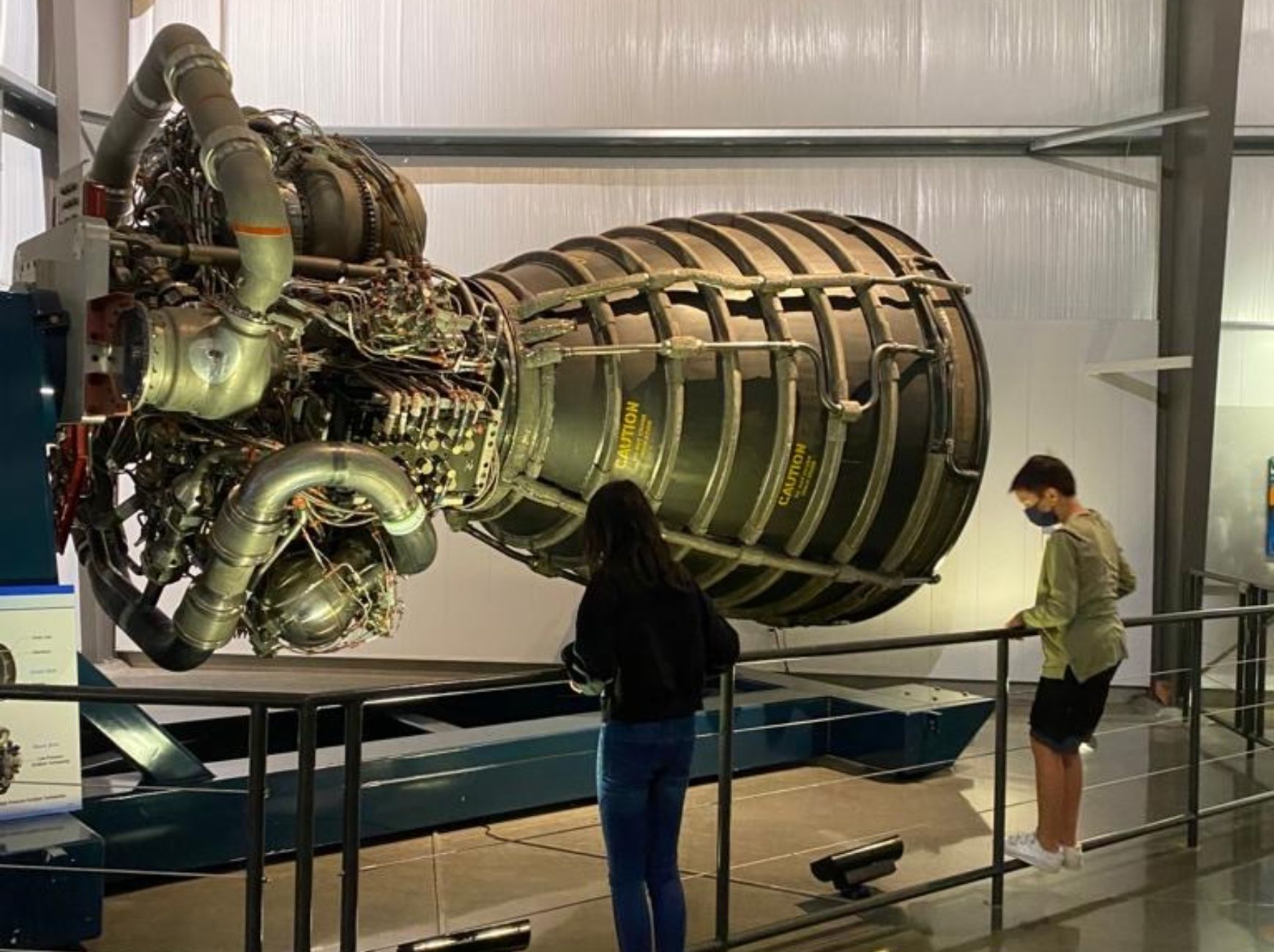

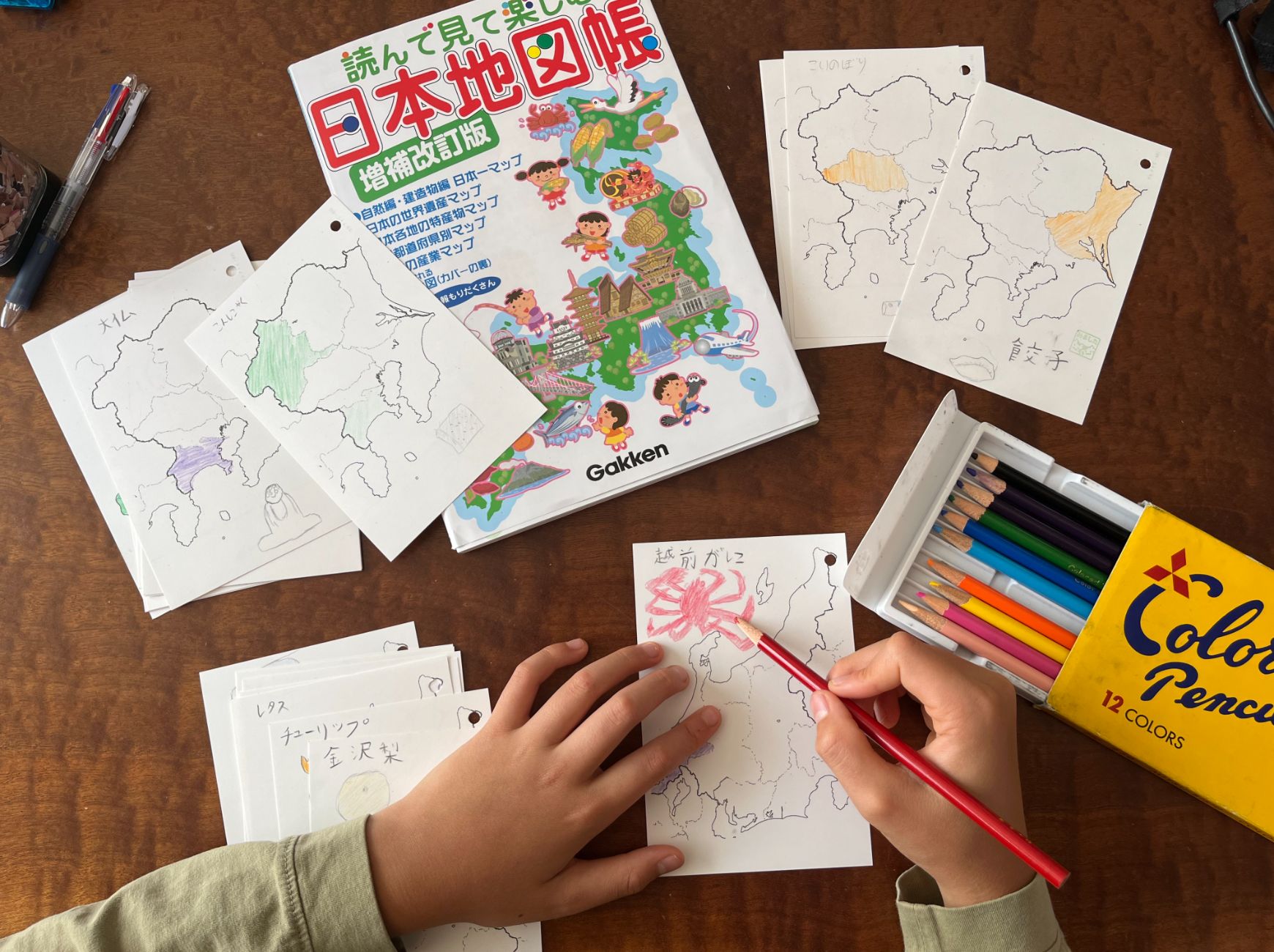

自分の生活する東京のど真ん中から、海外、地球の環境、ひいては何万光年先にある星にまで思いを馳せて、意識を向けて、まだ小さく未熟な11歳の知的好奇心の広がりは、留まることをしりません。純粋に、自分の生きる世界が「好き」なのです。そして、その「好き」という自意識が、学ぼうとする心のエンジンになっているのでしょう。

出題される問題の多くに大概答えられない私にできることは、その自意識を盛り上げてあげることくらい。

「え、タイムマシンがあったらいいのになぁ!なんでできないの!?」と、無邪気に返せば、

「ママ、それはね~」と、息子のワクワクする気持ちが一層高まるのがわかります。

私は、ただその素直な知的欲求がうらやましくてたまらない。思えば、私の受けてきた、義務教育で必要とされる知識を伝達される一方通行の昭和の学びには、何のロマンもありませんでした。

「ママの好きな授業はなんだった?」と、聞かれれば、言葉に詰まります。

教科書の世界を逸脱しない授業、黒板と教卓に向かって机が同じ方向に整然と並べられた教室・・。

あの画一的な枠組みから出られないもどかしい感情は、そこに何一つ「好き」なものがなかったからなのか、と改めて気づくのです。知的好奇心旺盛な子どもたちにとって、その環境は想像以上に大きなストレスかもしれない、とも思います。

私たち人間はもともと、自分の生きる世界が「好き」なのです。「好き」だから学ぶのであって、その知的欲求がイノベーションを生み、今ある豊かな生活を築いてきました。

電気自動車「テスラ」の由来でもある二コラ・テスラが、19世紀に交流電動機を開発しなかったら、現代の電気のある便利な生活はなかったかもしれません。

私たちが渇望する「生きた学び」は、実社会に働きかけたいという欲求であり、大概、教科書の枠組みの中では見つからないものであるということを、すでに多くの親は知っています。そうして、変化著しい多様な世の中を生きる私たちは、子育てに焦りを覚えるのです。

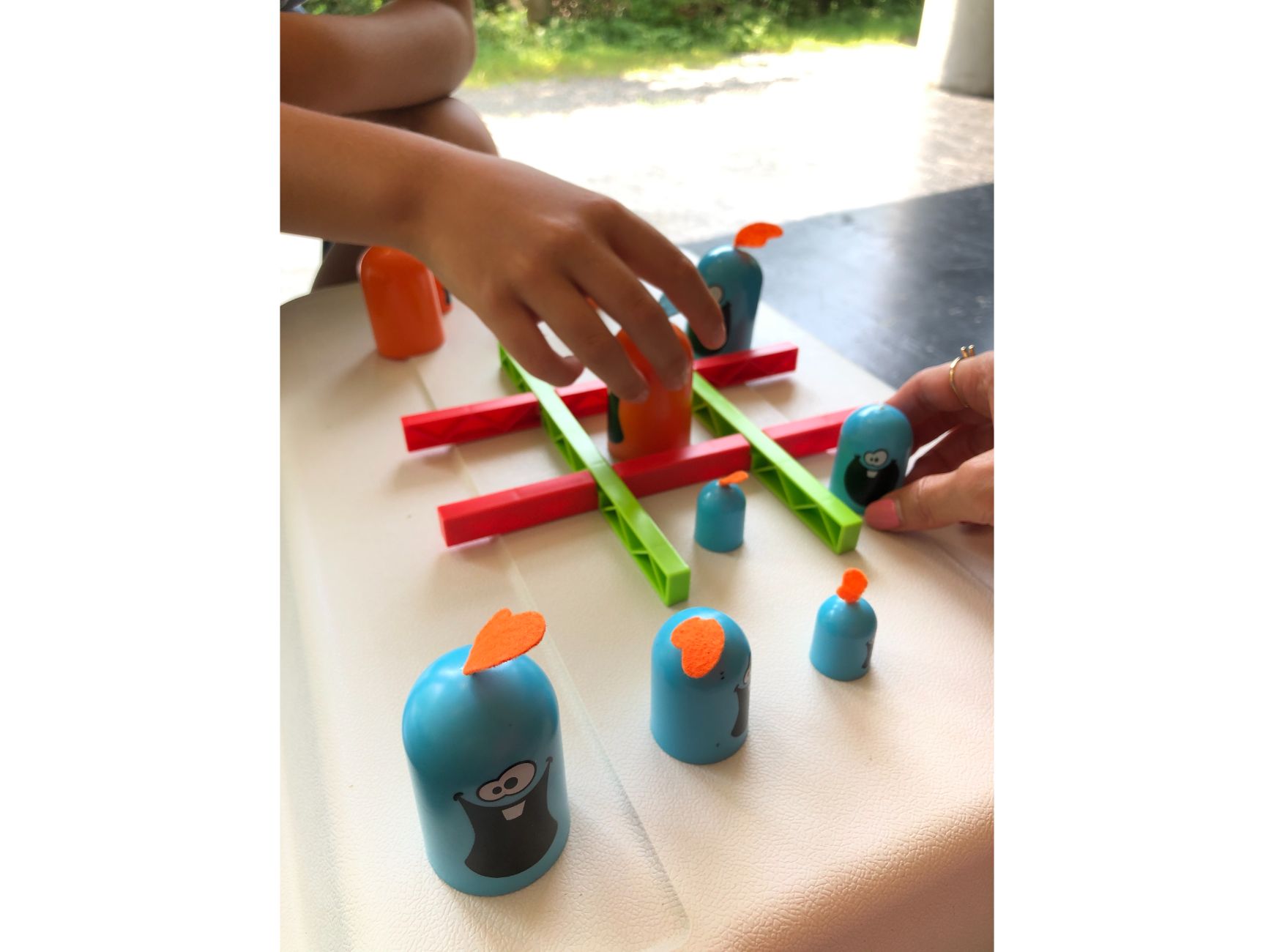

いま、クリエイティビティ、探求型学習、アクティブラーニングなど、創造的で能動的な学習が注目されています。お教室選びで悩んだら、そこに子どもの「好き」があるのかを見極めてあげることが大切かもしれません。

散歩中に巡り会ったカタツムリを見て、目をキラキラさせながら、それが世界で5番目に多くの人の命を奪う生き物であると語り(カタツムリの持つ寄生虫が危険らしいです!)、コロナウィルスの危険性について相対的に考える。そんな息子の知性に触れて思うのは、子どもの「好き」な気持ちこそ、社会に関心を寄せるきっかけであり、大人になって活躍するための「社会とのタッチポイント」になる可能性が高いということ。

カタツムリにまつわる知識が受験勉強に役立たないことは百も承知ですが、学びの姿勢という、知性の土壌を大切にしたいと思います。

ここ数年、地方創生やサステナビリティへの意識が高まっています。

息子が大好きな髭ダンの曲に、「鉄格子みたいな街を抜け出す」なんてフレーズがあります。

たしかに、私たちは、多くのリソースが集中する都会で働くことで豊かさを享受してきました。

しかし、子どもたちの世代は、都会の檻を超えて、さまざまな地域、国際社会、地球環境、ひいては宇宙にまで視野を広げ、それらと共生しなければなりません。ですから、子どもたちには、自分の「好き」という社会に通じる鍵を大切にしてほしい。

ビルが立ち並ぶ、鉄格子の向こうの世界は見えなくても、上を向けば青く澄んだ空がどこまでも広がっていることが見えます。忙しい子育ての生活に疲弊したら、空を見て。今日は、雲のないきれいな秋晴れの、真っ青な空でした。そうして、子どもたちをこの檻から解放させてあげることが、私にできる社会貢献かもしれないな、と思うのです。

将来どんなことがあるのか、子どもが何者になるのかなんて、私たちにはわかりようもないけれど、いま子どもの「好き」と真摯に向き合えば、よりよい社会を創造できるのかもしれない。そう思うと、私も子どもと一緒にわくわくさせられるのです。

〈佐久間麗安連載〉

「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て