ママの趣味や習い事で"お母さんくささ"をぬぐって「わたし」になる

「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て

- 名前

- 佐久間麗安 / Rena Sakuma

- 家族

- 4人 (12歳男の子と10歳女の子)

- 所在地

- 東京都

- お仕事

- Bright Choice編集長

- URL

- Rena Sakuma (@renanarena0513) Instagram

【「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て】

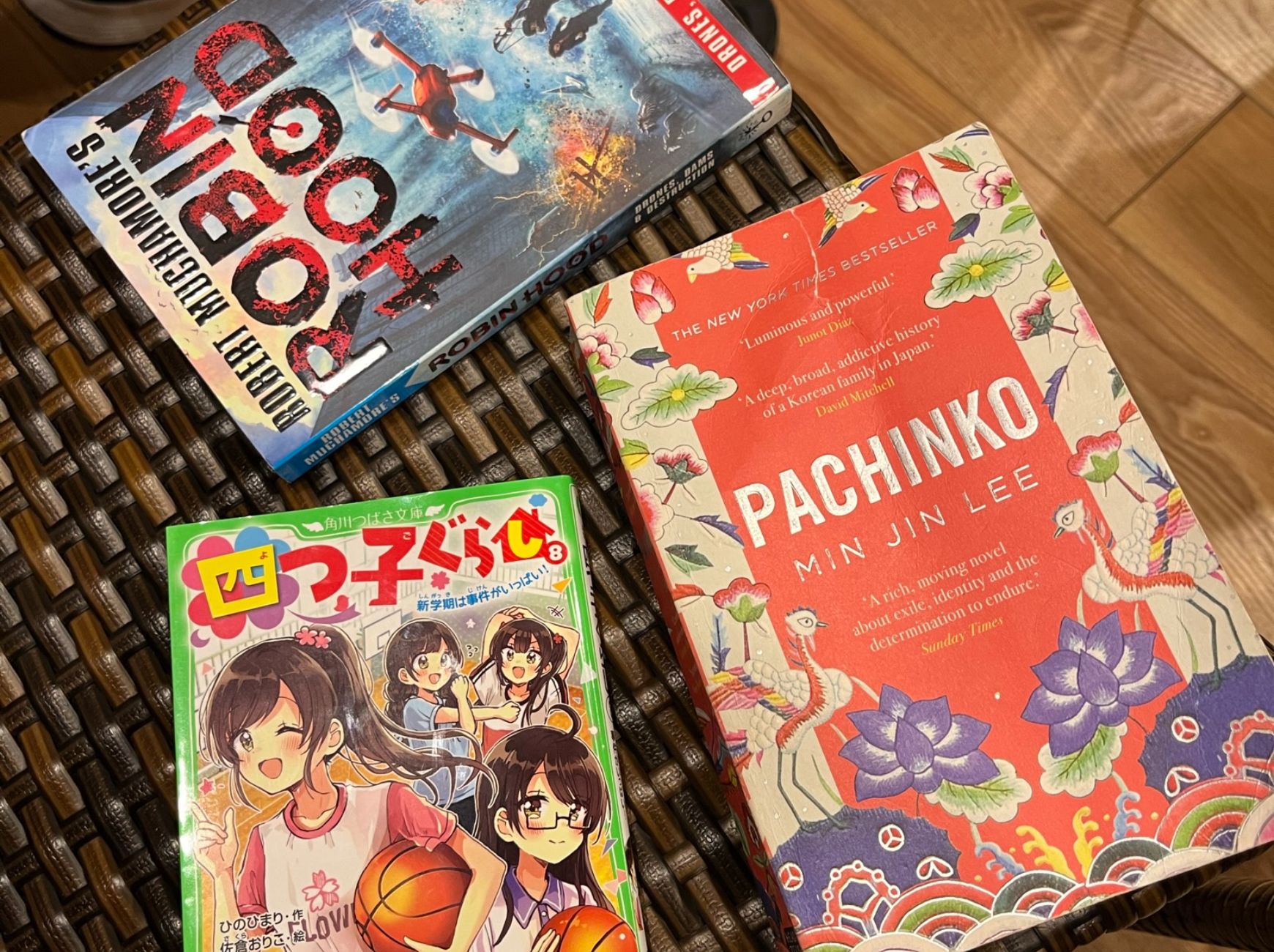

Even though she had failed, being a mother was eternal; a part of her life wouldn't end with her death. ―― "Pachinko" by Min Jin Lee

子どもが小学生になってから、すきま時間に自分の習い事の予定を入れるようになりました。いま通っているのは、お茶のお稽古、テニスに、ピラティス。

「多趣味だね。」

「子どもの送迎でただでさえ忙しいのに、頑張るね。」

などとよくいわれるのですが、子育ての渦中にあるいまだからこそ、"お母さんくさい"自分から距離を置くことが大切だと思うのです。それは、いまはお預けになっているけれど、子どもが大きくなったら返ってくることが約束されている、「わたし」の下地作り。

多少無理してでも、大急ぎで仕事を片して、子どもの送迎や食事を整えたら、いそいそと習い事に向かいます。

先生の茶室に向かう金曜日の夕方は、 "いま"を噛みしめる時間。

季節の茶道具や茶花やお菓子を楽しんでいると、子どもばかり見ていて見えていなかったことにハッとするんです。

秋の茶室では、冬の炉に移り替わる前に最後の風呂点前をします。夏の風呂窯の隣には秋のお棚が置かれて、秋の茶花にお道具が並び、茶室が温かみを帯びてくる。客席では、ニッキの香りのするお茶菓子を楽しみ、お茶を頂く。風呂釜の炭では、もうお茶がぬるいかな。いよいよ炉の季節、茶室が冬支度をしているようでした。新学期がスタートした9月は子どものスケジュールに追われ、お月見団子こそ用意したものの、わたし自身、中秋の名月を心ゆくまで眺めたでしょうか。もう、冬はすぐそこなのです。

ピラティスは、自分の身体と向き合う時間。前回のレッスンでは、深く呼吸ができていないことや、身体のこわばりに気がついて、「いけない、いけない」と、改めて鎖骨を開き、姿勢を整えました。

子どもの頃の習い事といえば、ピアノ、お絵描き、水泳に、茶道。部活では、熱心に管楽器とダンスの練習に励んだものです。

今のわたしの身体があるのは、高校のダンス部時代、身体づくりのために毎日続けたお風呂上りの柔軟と筋トレのおかげ。ピラティスを心から楽しめるのも、その土台があるからでしょう。

習い事では、当時好きだと思えたものはお絵描きくらいでしょうか。まさか大人になって、祖母に厳しく指導された茶道が恋しくなるとは思いませんでした。

20年のブランクを経ても、不思議と身体が流れるように自然に動いて茶を点てることができる。

「本当にお茶が好きなのね」、と先生にいわれ、ノスタルジックになる。

そうして、実家の茶室を恋しく思う「わたし」に、改めて気づくのでした。

そんな習い事の時間は、"お母さんくささ"をぬぐって、42歳の「わたし」に目を向けられる貴重な時間。

それにしても、母親であることと「わたし」であることの両立というのは、うまくいかないものですね。

子育て世代は、働き盛り。仕事でも家庭でも求められるものが多すぎますから、仕方のないことなのかもしれません。社会構造上、経済生産性の歯車となって子育てもするわたしたちは、いまと未来の創造を一手に担う、社会の大黒柱といってもいい。夫婦共働きもすっかり一般的になりましたが、相変わらず子育てや家事の最終責任は母親にあるという暗黙の了解によって、そんな社会の無理強いをなんとか乗り越えられているというところでしょうか。

「わたし」のことを一時は忘れなくてはならないとしても、母親であること、子育ての時間というのは、かけがえのないものです。キッチンに立つ時間がつい長くなり、子どもが寝ついた後にまだやり残した仕事があったとしても、子どもの生活と向き合うことを止められないのは、母性所以でしょうか。

いま、母親である時間に縛り付けられていることがほとんどだから、母親であることが私たちのアイデンティティのほとんどを占めてしまうのも、また仕方のないこと。でも、どんなお母さんだって、子どもの成長とともに「わたし」を大切にしたいと思う気持ちは高まります。

子どもが思春期に差し掛かると、「母親業が大変なのも、もうあと何年?」と気づかされますね。

だんだん子どもと対等に話せるようになってくると、子どもも、世話焼きな母親ではない「わたし」という人間性にも気づいてくれるようになってきます。

長男が先生に家族のことについて聞かれた際、「お母さんは、おうちのことと仕事もするけれど、お茶が好きです」、と答えていて。また、「最近、麗安は元気になったね」と、夫にいわれます。

お母さんが元気なことは、家族にとっても嬉しいことなのかもしれませんね。

子どもだっていずれ社会に出れば、生きづらさを感じることがあるでしょう。

家事も仕事もするけれど、人生に楽しみを見出せるような、逞しい生き方を見せられるのもまた、子育てにおいて意味のあることかもしれません。

だから、世のお母さん達には、いまの「わたし」と向き合う時間を疎かにしないでほしいな、と思います。

「お母さんであること」は、生涯わたしの一部であり続けるし、その後も子どもの中に生き続けるけれど、「わたし」がある人生を歩みたいものです。

〈佐久間麗安連載〉

「子どもの好き」が最大のモチベーション!な国際派子育て