子どものデジタルデトックスのために家庭でできることを考えた結論は

キャンプインストラクター、ヒャクタロウのアウトドア育児

- 名前

- ヒャクタロウ / Hyakutaro

- 家族

- 4人(妻、8歳の男の子、3歳の女の子)

- 所在地

- 福岡県

- お仕事

- キャンプインストラクター

- URL

- hyakutaro_Instagram

- URL1

- 原点回帰オフィシャル

【キャンプインストラクター、ヒャクタロウのアウトドア育児】

今や世界中の親が悩む、子どものスマホ問題。

巷では『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン著、久山葉子訳 新潮新書刊)なんて本もあり、スマホが子どもたちに与える悪影響は世界中で問題視されていますよね。

我が家では夫婦でスマホやデジタルゲーム機器の使用について、早くから話し合ってきました。いつからスマホを持たせるのか、家にデジタルゲーム機器の設置はありか、なしか・・・。

私の世代は子どもの頃、ファミコンブームの真っ最中。ゲームに熱中した記憶も当然あります。そして結果それが悪かったかどうかは、社会現象となっていた中で正直よくわかりませんが、記憶として残っているのは、面白かったというよりも母親からよく叱られていた記憶です。

「ゲームはもうおしまいにして!」

「あと1時間でおしまいね!」

なんて言葉です。

要するに当時も制限のある中でゲームをしてたんですね。

でもなぜ制限があったのか。そして、とくにスマホが子どもに与える影響を自分なりに詳しく調べてみると、びっくり!

スマホ依存が子どもたちの精神に悪影響を与えたり、視力低下、コミュニケーション能力の低下、スマホを「使う」というよりスマホに「生活、人生を乗っ取られている」事実が書かれている書物をたくさん読みました。

そういうわけで長男が生まれてからすぐに夫婦で話し合って決めたことは、「最初から家の中ではデジタル環境を作らない」でした。

まあ、だからこそのアウトドア育児スタイルになっていったんですけどね。

とはいえ現代社会ではスマホなしで生活するのは難しいのも事実。だって、親だって気づけばLINEで仕事して、すぐにインスタを見る生活の中で、子どもだけに「NO!」と言うのは、友だち関係などの周辺環境も含めて子どもにとっても理不尽でめちゃめちゃ難しいことだからです!

しかしながらそうと決めた我が家では、子どもをデジタルデバイス漬けにしないためのお家環境をいかに作り上げるかに苦心してきました。

その主な実践方法が下記の7つです。

1.テレビを置かない。

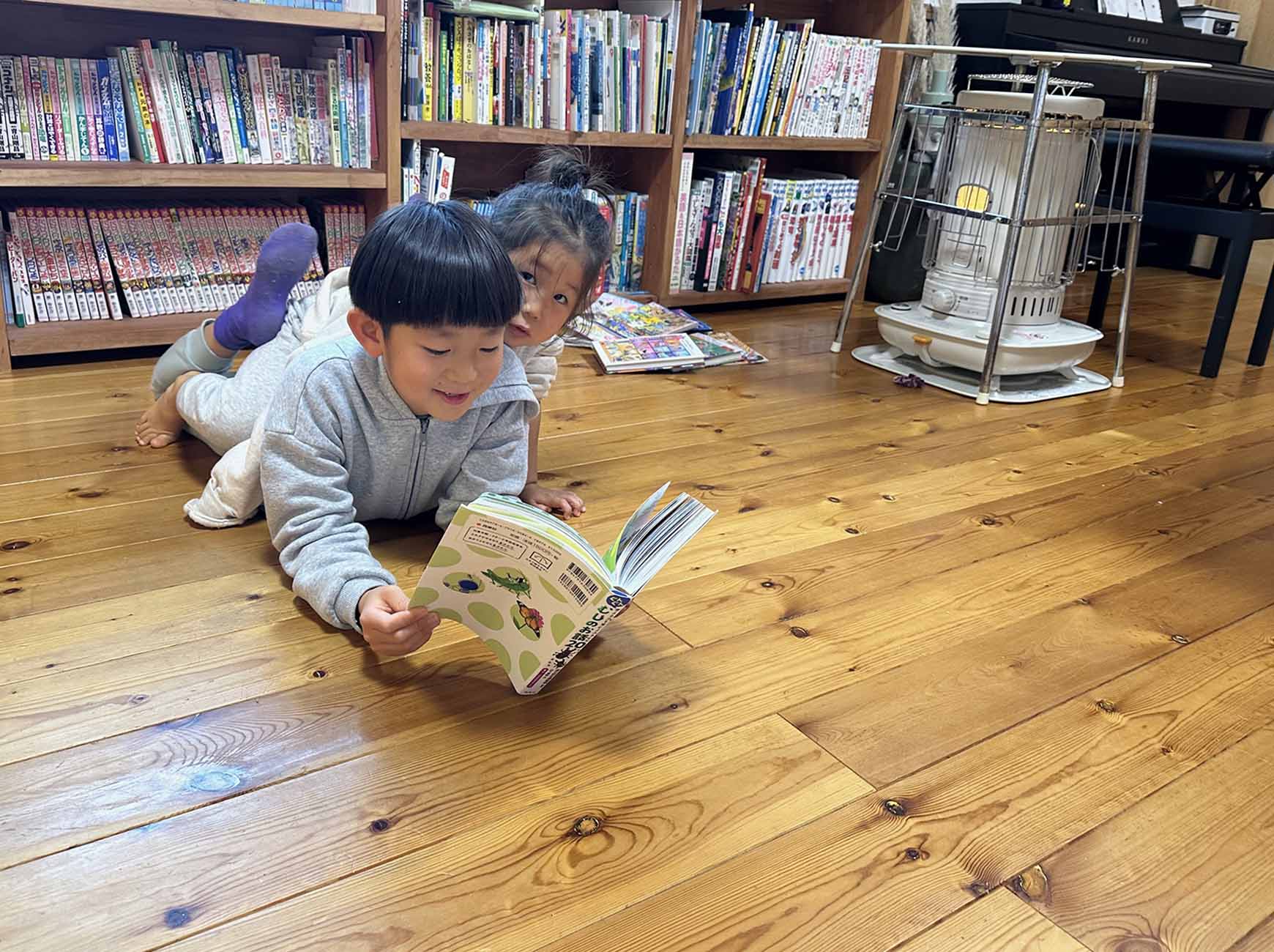

2.本棚を子どもの目線の高さに合わせてたくさん設置する。

3.本が欲しいと言われたら惜しみなく買う(中古本中心)。

4.週末に映画鑑賞の時間を設ける。(DVD・BD中心)

5.ハンドクラフトの道具を惜しみなく買う。

6.リビングと庭をなるべく近づける。(いつも開放する)

7.裸足生活を心掛ける。

1.テレビはもう長男が生まれる以前より設置していなかったので、そもそも観ないから楽に習慣化していきました。何よりもまずはこれがすごく大事だと思います。

2.本棚の設置は家の間取りに無理をしてでもわざわざ作って設置しました。本に囲まれる環境を作ると、子どもは勝手に手にとり、暇さえあれば読み漁ります。子どもの探究欲は無限です!本の世界は夢の宝庫。それを日常に埋め尽くすことで自分で調べることが勝手に身についていきました。デジタル社会の答えがすぐにわかることと相反しますが、あえて大事にしています。答えはひとつじゃないし自分で答えを探すことの重要さを学んで欲しいですからね。

3. 本が多い環境下で読書が習慣化している子どもたちは、次々に本を欲しがります。まあそりゃ無理もないですよね。1週間に20冊なんてのは当たり前です。だからこそ、話し合って必要だと思った本は、中古で買います。そのほかは図書館に通い詰めます。日本は図書館が充実してるので、そこは本当にありがたいです。

4. 週末には映画鑑賞時間を設けています。出かけている時は車中で鑑賞もします。映画の内容は当初はめちゃめちゃ選んでいました。ジブリシリーズは全作品。子どもに良いと思った映画は中古DVDを買いました。Netflixなどの配信系を多く観るスタイルにすると、飛ばして観る感覚に慣れてしまいがちなので、1本の作品をちゃんと観るためになるべくDVDで観ます。観る時間をきっちりと設けることで生活にメリハリがつくのと、作品をきちんと鑑賞して、その感想なんかもあえて聞きます。どう思ったのか。自分なりの映画評論を考えることも、作品に向き合うという姿勢が身につくように思いました。

5.ハンドクラフト(木工)の道具は、ノコギリやハンマー、スクリュードライバーなどなど。100円ショップなどではなく、ちゃんと良い製品を買います。良いものはやはり壊れにくく、目的を持って使用するように作られているので、子どももちゃんとした姿勢で木工作に取り組みます。道具を買ってあげると、子どもの作りたい、いじりたい欲求もMAXになり熱中するんです。意味もなく一日中堅い木に穴を空けてる時もあります。でもそれがいいんですね。自分なりの答えが出たり、何かを作り上げた時の達成感で頭と心が満たされる。課題も得ているんでしょうね。次々と何かを作り出します。なので、我が家はもう家中、オガグズまみれだったり、庭に段ボールとか、木の破片が至る所に散乱してます。笑

6.リビングと庭はできれば一体化を目指しました。本当は庭がリビングでもいいぐらいなんですけど、それも無理なんで、ドアを開けて開放しておきます。できるだけ中(室内)と外の差をなくして、なるべく体をフルに動かせる環境を作りました。ご飯を食べる量も増えるし、ぐっすり熟睡もしますね。

7. 裸足生活は、積極的にどの家庭でもできることなのでとてもおすすめです。足の裏にいつも刺激を与えることで脳にもいい影響があることは様々な本で読みましたし、何よりもっともいいのは、身体中に帯電した電気を裸足で抜けるということです。いわゆる「アーシング」です。デジタル機器で遊んでいなくても、この社会は有害な電磁波だらけです。あらゆる方向から飛んできます。Wi-Fiなんてどこにでもありますし、5Gの悪影響も知られています。だからこそ抜くしかない。裸足になって遊んでいれば、庭をちょっとでも歩けば身体から抜けます。公園で裸足になって遊んでもいいですしね。都会ではなかなか裸足で歩ける公園もないと思うんですが、それでもなるべく裸足になると、感覚的なものですが、子どもは元気になるように感じます。

これから先、スマホがこの世からなくなることはないでしょう。

大人になればスマホ中心の生活がどうしても待っていることも理解しています。友人もスマホを持ち始めたときに、自分だけ持っていない環境がかえって人間関係作りにも悪影響を及ぼすのでは?と躊躇うこともありました。

でも、以前キャンプをしていて、友人の子どもがスマホを持ってきてYouTubeを観はじめたんです。そうすると、今まで、キャッキャ言って駆け回っていた子どもたちが、一斉にその子のスマホの周りに集まりだして、子どもたちの声が消えたんです。

その時、スマホはすごい力を持っているんだなぁと実感しました。どんな遊具よりも一瞬で没頭させてしまう力がある。改めて怖くなったのを覚えています。

しかしながら将来彼らはこれらを使って仕事もするはず。だからデジタル機器との適度な距離感を持たせて付き合うことが重要だと思います。

永遠の課題であるデジタルとの付き合い。デジタルに支配されない人間になるように育児をしていきたいですね!

電気が止まっても何でも出来る人間になって欲しいですから。

〈ヒャクタロウさん連載〉

キャンプインストラクター、ヒャクタロウのアウトドア育児