極寒のなか自然の不思議に触れ好奇心を刺激する冬ならではの外遊び

子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし

- 名前

- 川上ミホ / Miho Kawakami

- 家族

- 3人(6歳の女の子)

- 所在地

- 長野県軽井沢

- お仕事

- 料理家、エッセイスト

- URL

- 川上ミホ オフィシャルHP

- URL1

- miho.kawakami.5

- URL2

- miho.kawakami.works

【子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし】

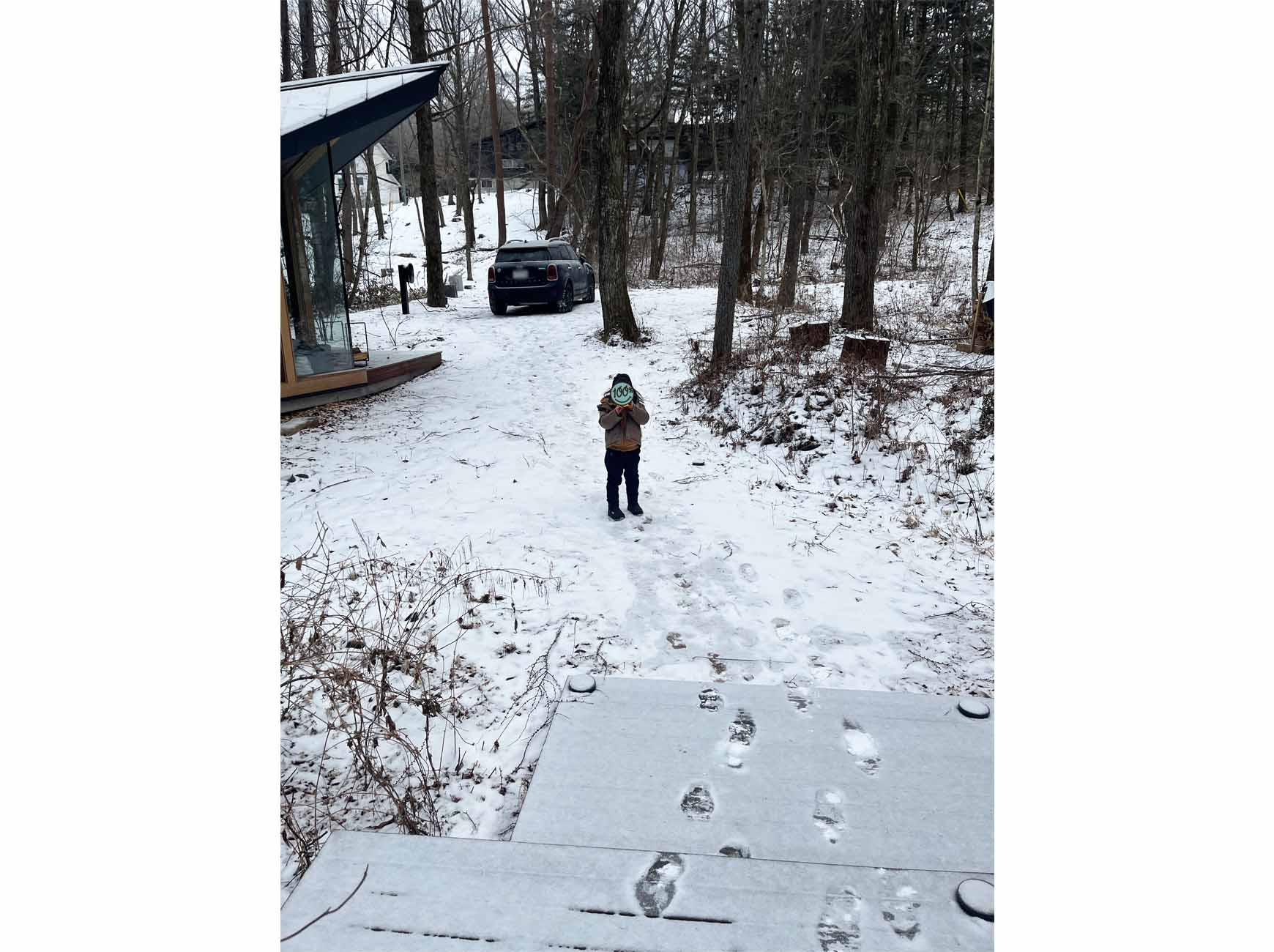

森のくらし2月。

この冬はことさら冷え込みが厳しく、軽井沢では最低気温がマイナス10度以下、最高気温もマイナス2、3度程度という日が続きました。

森の中のわが家は、気象情報で発表される軽井沢の気温よりさらに2度ほど低く、実測での最低気温はマイナス15度を記録!

寒さに慣れている軽井沢住民も基本的にはこの寒さを積極的に好きというわけではありません。やっぱり不便なことや凍った道の運転など大変なこともあって、使わない水道の水抜きや雪かきなど手間もかかります。けれどそれを逆手にとって子どもたちと楽しんでいる人が多くてステキだなと思います。近場にスキー場がいくつもあることは以前お伝えしましたが、家のまわりでもできることがたくさん!

例えば、氷のオーナメントづくり。器を変え、色を変え、森の枝や実を入れたりして外で凍らせます。キラキラと光を受けて輝くオーナメントは魅力的な工作でもあるけれど、器の種類や大きさ、色のあるなしで水が凍るスピードが違うことに子どもたちは不思議だなと首をかしげます。

それから、過冷却の実験。これは自然科学に詳しい方に教えてもらったのですが、いくつかの条件が揃えば軽井沢の寒さの中では特別な器具や道具がなくてもできるもので、何回か失敗したのち何となく成功したときはその不思議な現象に大人も感動しました。水に濡らしたタオルをグルグル振り回して凍らせる(子どもの頃にテレビで見て、実は私がやってみたかった!)のも、親子でトライ。

さらに、実験をするまでもなく、登下校途中にある湖が凍る様子を見て「どうして凍っている部分と凍っていない部分があるのか」「どうして上は凍るのに下は水のままなのか」「湖は凍るのに川は凍らないのか」などなど、冬の軽井沢もハテナの種がいっぱいです。

ただ、「自然」って都会にだってたくさんあります。

例えば、空。夏と冬で見える星が違うとか、雨の後に虹が出るとか。なんで鳥は夜になるといなくなるのか、イチョウが黄葉するとか、お隣のおうちの木の葉っぱが季節になると落ちるとか。もちろん自然に触れる量や思う存分自然の中で遊ぶという意味では、自然豊かな地方のほうがアドバンテージがあるかもしれないけれど、2000年にノーベル化学賞を受賞なさった白川英樹博士の「自然に親しみ、本物を見て、自然の不思議と遊ぶこと。」というインタビューをみると、実は子どもが自発的に「自然の不思議と遊ぶ」という「過ごし方」をするためには、環境と同時に大人の過不足ない関わり方も大切ではないかと思うのです。

これ、「あわよくば自然科学に関心を持ってもらいたい」的な親の欲が出過ぎるとかえってこどもの自発性を阻害するし、媒介は「自然」だけど結局はさりげない環境づくりと心と時間に余裕を持ってこどもの可能性を信じることが大切ということなのかしら・・・などとおぼろげに考える移住3年目の冬でした。

*と言いながら、あわよくば&大人が読んでも普通におもしろいので「科学道100冊ジュニア」 は一緒に読んだり、それとなく(むしろ、食いついて欲しいという邪な気持ちで)リビングに置いたりしています。ちょうどいい関わりって、むずかしいですね。

〈川上ミホさん連載〉

子どもが教えてくれる軽井沢森のくらし