なぜ母子留学?「子どもの個性を伸ばす」子育て方針と「おふくろの味」

カナダに「教育移住」した私の「母子留学つれづれ日記」

- 名前

- 高田さおり

- 家族

- 4人家族(14歳と11歳の男の子)

- 所在地

- カナダ・ブリティッシュコロンビア州

- お仕事

- Study & Stay代表

- URL

- Study & Stay Instagram

【カナダに「教育移住」した私の「母子留学つれづれ日記」】

私が子育てで一番大切にしてきた事は「心も体も健康に」との思いです。

なかなか子どもに恵まれず、不妊治療の末に産まれた長男。次男は切迫早産で2か月入院した末の出産でした。しかも、無事に産まれたと思ったら、生後2日目には高熱を出してNICUへ。保育器に入りチューブを付けられた息子を見て、改めて命についてよく考えるようになりました。

「せっかく生まれてきてくれたのだから"楽しい!"と思える人生を送ってほしい」

何せやんちゃな男の子2人です。小さな頃は、外に遊びに出掛けてもすぐに走ってどこかに行ってしまうので、命を守るだけで必死でした(笑)。そんな彼らも成長とともに個性が出てきて、私の子育ての方針も「それぞれの子どもに向いているもの」にフォーカスされるようになっていったのです。

そう思うキッカケとなったのは、私がドイツで暮らしていた頃、現地の子が10歳で進路を決めていた事からです。ドイツの小学校は4年制で、6歳で入学したら4年間で卒業をむかえます。そのため、日本の小学5年生にあたる年度からは、当時の制度では、3つの選択肢の中から自分で進路を決めなくてはなりませんでした。

1つ目は、教育レベルはあまり高くはありませんが、現地の学校に進学すること。2つ目は、職人などを目指して専門学校に進むこと。3つ目は、大学進学予定の子などが選ぶ進学校です。ちなみに私が暮らしていたラインランド・プファルツ州では、現在は「現地の学校への進学」という選択肢は廃止され、2択になっているそうです。

ドイツ在住当時の私は、まだ小学4年生。日本にいれば、義務教育の中学3年までは進路なんて考えなかったかもしれません。そんな私とは違い、周りの友達が10歳で自分の人生について考えていることや、家族と話し合って決めている事に非常に驚いたことを覚えています。

ただ、決めるといってもほとんどの場合は成績や授業態度、一番は「その子に向いているのか?」という学校と家庭の判断で決まります。将来は帰国し、大学進学を希望している事を学校に伝えていたため、私は進学校へ行かせてもらえることになりました。

「これはとても酷だな」と思う一方で、本来、その子にとって無理のない範囲で教育を進めていく、ストレスの少ない進路決定方法なのかもしれません。専門学校へ進む友達は家業を継ぐという目的がありましたし、仮に進学校へ進んだとしても、授業についていけず、途中で専門学校へ編入する子もいます。

ドイツの先生はかなり厳しいので、授業中の発言や宿題、テストで努力する姿を見せなければ容赦なく成績に反映させますし、それも含めてすべて大学進学を選んだ生徒の自己責任の世界なのです。

この教育方針は、私の子育ての指針にもなりました。ただ、まだ幼いうちは息子たちの向き不向きを見極める事は難しいので、とにかく何でも興味がありそうな事を体験させて、息子たちの"好き"を見守ってきました。

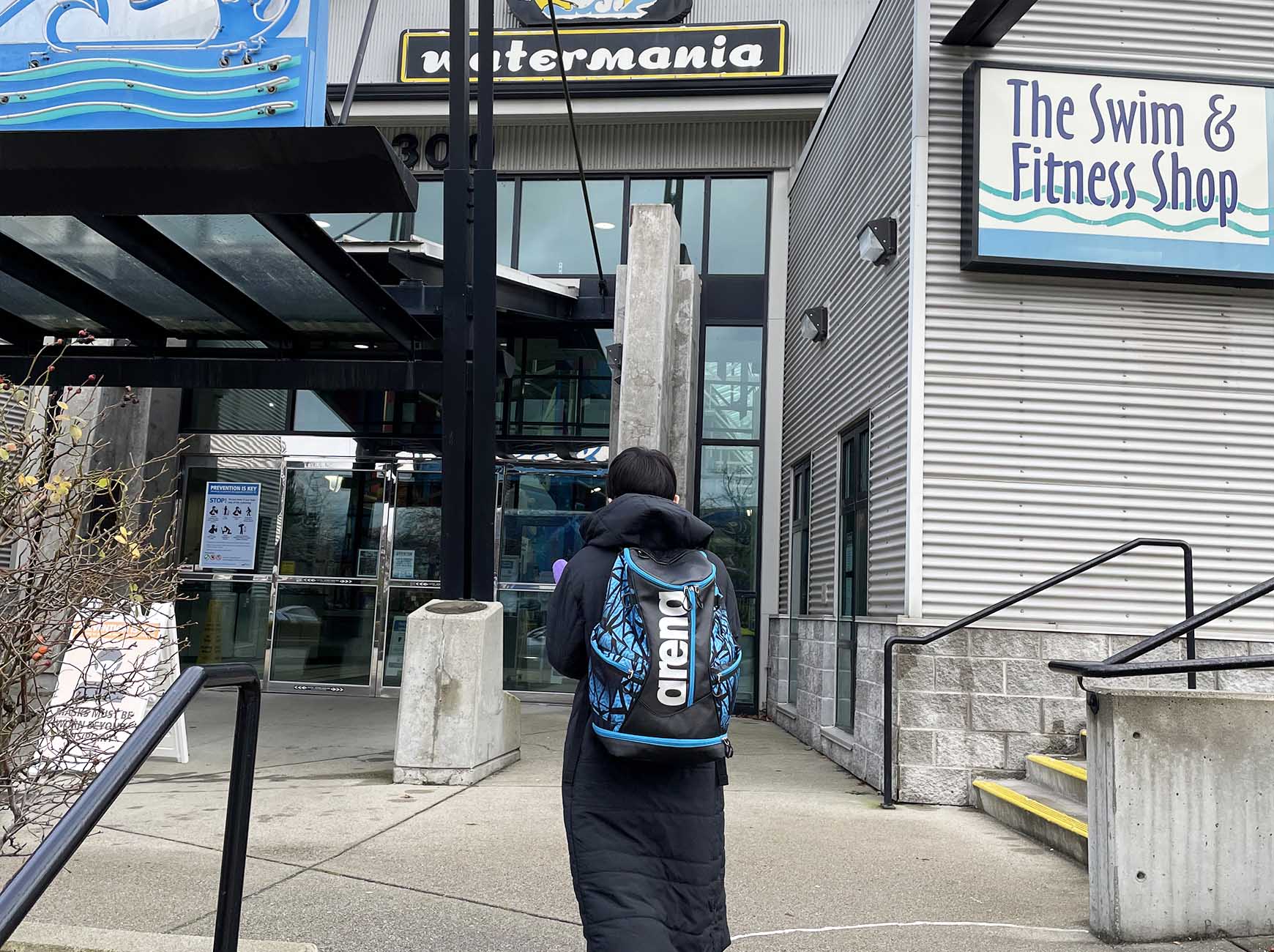

2人の個性を伸ばしてあげたいと、体を動かすことが好きな長男には水泳を、洋楽を真似して歌うことが好きな次男には英会話を習わせました。そして、その英会話教室でふと私の目に留まったのが「留学」の二文字だったのです。

しかし当時、中学生と小学生の我が子が参加できるのは、夏休みを利用した2か月程度の短期留学。でも私は、息子たちにはもっと海外での生活感を肌で味わってもらいたく、長期の親子留学を検討するようになったのです。

また、母子で留学をしようと思った理由がもう1つ。日本にいる時からよく耳にしていた「子どものホームステイ先でのごはんが合わない」という日々の食事の問題です。私自身がドイツに住んでいた頃、母の作る日本食にどれだけ安心したことか......。海外でホームステイの経験を通じて自立する事も素晴らしいことですが、しなくていい我慢はさせたくないなと思ったのです。

「一緒に行けば、息子たちにいつでも"おふくろの味"を提供できるのでは?」との思いもあって、私は母子留学を決断したのです。

〈高田さおりさん連載〉

カナダに「教育移住」した私の「母子留学つれづれ日記」