「親が主役の教育」から「子どもが主役の教育」へ。原点に立ち戻る。

「わたしはわたし」自尊心を育む子育て

- 名前

- 浅倉利衣 / Rie Asakura

- 家族

- 4人 (8歳と5歳の女の子)

- 所在地

- 東京都

- お仕事

- コラムニスト

- URL

- Rie Asakura (@rie_asakura) Instagram

先日、友人からお誘いを受け、彼のインスタグラムアカウントでインスタライブをしました。

彼はフェイストレーナー兼整体師でもあり、最近施術をしている中で、モヤモヤしていている方、心も体もガチガチでギリギリな方が多いと感じているようです。昨年どん底に落ちた私が辿り着いた、シンプルな生き方や在り方についてゆるっと語りませんか?と誘ってくれました。

ライブで多かったご質問の中で印象的だったのは、

「子どもが学校や塾に行きたくないと言ったらどうしますか?」とか、

「子どもが勉強や宿題をやりたがらない時どうしますか?」というもの。

私は、「わかった、休んでいいよと言います」「やりたくないのも本人の意思なので本人に任せます」と答えました。

しかし、昨年、全国一斉休校で自宅オンライン授業になった時は、本人の意思を尊重して聞き入れる余裕なんて全くありませんでした。むしろ正反対。自分の焦り、不安とイライラも相まって、長女にものすごく厳しい言葉を鬼のように浴びせ、追い込んでしまっていました。

そして結局精神的に疲れ果てぶっ倒れました。今だから笑って話せますが、当時は本当に色々あって思いつめてしまって、鬱のような状態でした(詳細は第2回コラムにて綴っております)。

その後の変化についてもコラムの中で綴らせてもらっていますが、あのインスタライブの後、「モヤモヤしていたのがスッキリしました」「安心しました」といったメッセージも色々と頂きましたので、なんとなく、今必要としている方に届くといいなという想いで、今回はどん底に落ちた当時の体験とそこからの気づき、我が家での変化ついて、改めて触れたいと思います。

もともと、「子どもには子ども時代をのびのびと過ごしてほしい」と思っており、保育園を卒園後は特に受験もせず公立の小学校に入学しました。しかし、その後色々があって、インターナショナルスクールに転校しました。理由は、学校の良し悪しではなく、長女にとってインターナショナルスクールの方が合っていると感じたからです。実際に、転校後、長女は楽しんで学校に通っています。

転校してすぐは、言葉の壁が立ちはだかりました。ダディがアメリカ人とはいえ、日本語を母国語として育ったため、学校生活を英語で過ごすことは大変でした。それでも、先生やお友達と、スポーツや遊びを通して触れ合い、なんとなく通じていたため、なんとかなるだろうとあまり心配しませんでした。

それが一転、オンライン授業に切り替わった途端、もう全くついていけない。

大人でさえ、はじめはzoomの打ち合わせに慣れないというのに、子どもにとってはなおさら。ましてや、長女は英語を聞き取るのだけで一苦労で、ぐずりストライキを起こすという始末。

私もiPadの操作は、わからないことが多く、ずっとつきっきりでイライラする。もともと長女の、おっとりな性質にさえイライラし、私自身の仕事も全てキャンセルになり不安になる中、ご飯だって作らなきゃいけない、と焦りがつのり、

「もうなんなの!宿題早くやりなさい!なんでわからないの!」と、

とにかくイライラしてきつくあたっていました。

しかし、ぶっ倒れた後、自分を労りながらとにかくボーッと過ごしていたら、今まで意識してこなかった様々なことに気づいたのです。

まず、自分自身が無意識のうちに焦りと不安の渦中に陥り、自分の感情をそのまま長女に向けていたこと。

そして、私の焦りや不安の意識を、娘がストライキを起こすことで投影してくれていたんだということ。

「親が主役の教育」というゾーンにもう絶対に陥らない、と誓いました。

そこで、本棚の前に行き、昔何気なく購入して全く手に取っていなかった教育本を手にして、パラパラと見返してみました。

「○○教育は○歳までが鍵」や、

「○歳までのうちに○○を始めるといい」、

「世界最高水準の〇〇に合格する方法」など、

改めて見返してみると、「早く早く」や「もっともっと」など、恐れや不安を煽るような常套句がとても多いと思いました。そして、無意識のうちに不安にひっぱられてしまう。知らず知らずのうちに、子どもへの「期待」や周囲との「比較」も付随してしまう。

「子ども自身が本来望んでいることだろうか?親の勝手な希望じゃないか」と思い直し、自分がもともと大事にしていたはずの「子ども時代をのびのび過ごしてほしい」という想いからもかけ離れていることに改めて気づかされ、それらの本をそのまま全て処分しました。

そうして、昨年からオンラインで学び始めたシュタイナー哲学に導かれます。

ハウツーとかテクニックとか表面的なことや競争意識を煽るものではなく、人間の成長発達の普遍的な順序などを学びたいと思いました。

どんなにデジタル化が進んでも、時代・人種を問わず普遍的な、人間の3つの本質、霊(精神・spirit)、魂(こころ・soul)、体(肉体・Body)の成長発達について理解し、一人ひとりに内在する素晴らしい素質を花開かせることができるよう、子どもたちをよく見て、声を聞いて、見守っていきたいと改めて思いました。

不安や焦りの気持ちを通して子どもを見るのではなく、子どもが持つ素晴らしい力を信頼しようと思いました。

私が大切にしたかった、「子どもが主役の教育」を私自身が実践したい。

この経験を経て、我が子だけでなく、他の子どもたちのことにもより想いを馳せるようになりました。

第3回目のコラムでベネッセ教育総合研究所によるアンケートデータを紹介したように、忙しいスケジュールの子どもたちは、ただでさえ精神的に疲労しているという結果が出ています。

また、昨年ボランティアで児童養護施設に伺った際も、入所の理由は、親の「過干渉」や「抑圧」も多いと職員の方々から聞きました。そして、コロナ禍でますます入所依頼件数が増えているそうです。

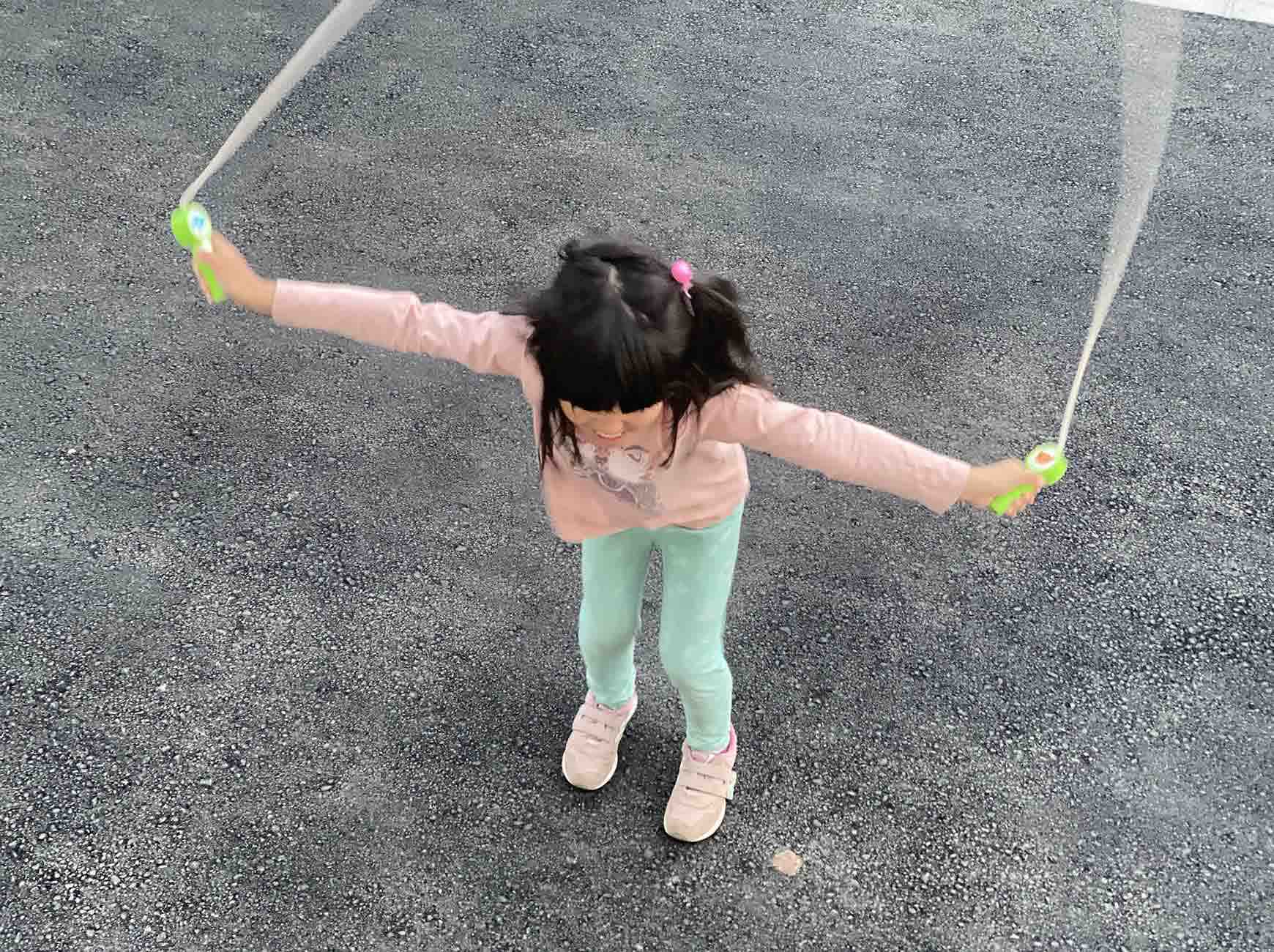

さらに、コロナ禍で遊び場も限られ、なかなか人に近づくこともできない。マスクを着用することで、呼吸も浅くなって、人々の表情も読みとりにくい毎日。大人が思う以上に感受性豊かな子どもたちは、甚大なストレスを感じているはずです。

いやだと言える環境。SOSを受け入れてもらえる環境。それがあるだけで、子どもは安心し、自分から本来の力を発揮することができます。

だから、現代を過ごす子どもたちには、なるべく安心感に包まれる環境をつくってあげたいと強く思います 。親を信頼し、そして自分自身を信頼し、世界を信頼し、どんな困難なことがあっても、生きる根っこ・希望を見出す力を育める環境。それこそ、今の子どもたちに必要なことなのではないかと思っています。

安心できる・信頼できる・わかってもらえる環境があるからこそ、自分から自信をもって世界に飛び出せる。それが、自己受容、自尊心、自己肯定感の根っこ。

ハウツーやテクニックなんて必要ない。よく見て、よく聞く。教育も、何かを教えるというより、自分が日々学ばせてもらっているという心持ちでいたいものです。

また、ずっと大切にしてきた、食事や規則正しい生活リズムで健全な心身の根っこを育むということ。これこそ親である私たちが引き続きしっかり守ってあげたいと改めて思います。

「大変」とは大きく変わる時。

昨年のぶっ倒れた経験。当時は辛くて辛くて仕方ありませんでしたが、今では「私にとって必要だったんだ」とありがたく思えるのです。無意識のうちに、本来の自分に覆いかぶさっていた他人やメディアの意識を、ピーリングするかのように少しずつ剥がし、私自身が本来の自分という原点に戻れたからです。

「ママを選んで生まれてきてくれてありがとう。あなたがいてくれて幸せだよ」。

その眼差しで、これからも子どもたちのありのままをしっかり「見て」「聞いて」見守っていきたいと思います。

〈浅倉利衣さん連載〉

「わたしはわたし」自尊心を育む子育て